─·¼F(xi©żn)į┌Ą─╬╗ų├Ż║╩ūĒō(y©©) > ▒▒Š®╩ą┬├ė╬

▒▒Š®╩ą╬─╬’╣┼█EĮķĮB

¢|│Ūģ^(q©▒) ╬„│Ūģ^(q©▒) ║ŻĄĒģ^(q©▒) │»Ļ¢(y©óng)ģ^(q©▒) Ę┐╔Įģ^(q©▒) ├▄įŲ æč╚ß ▓²ŲĮ čėæcģ^(q©▒) ķT(m©”n)Ņ^£Žģ^(q©▒) žS┼_(t©ói)ģ^(q©▒) ═©ų▌ģ^(q©▒) ŲĮ╣╚ģ^(q©▒) ┤¾┼dģ^(q©▒) ╩»Š░╔Įģ^(q©▒) Ēś┴xģ^(q©▒) ▒▒Š®╩ą╬─╬’╣┼█E ▒▒Š®╩ą╝t╔½┬├ė╬ ▒▒Š®╩ą├¹╚╦╣╩Šė ▒▒Š®╩ą▓®╬’^ ▒▒Š®╩ą╩«┤¾ņ¶╠├ 5A╝ē(j©¬)Š░ģ^(q©▒) 4AŠ░ģ^(q©▒) ▒▒Š®╩ą╩«┤¾Š░³c(di©Żn) ▒▒Š®╩ą╩«┤¾├Ō┘M(f©©i)Š░³c(di©Żn) ╚½▓┐ ▒▒Š®╩ą╠ž«a(ch©Żn) ▒▒Š®╩ą├└╩│ ▒▒Š®╩ąĄž├¹ŠW(w©Żng) ▒▒Š®╩ą├¹╚╦ [ęŲäė(d©░ng)░µ]

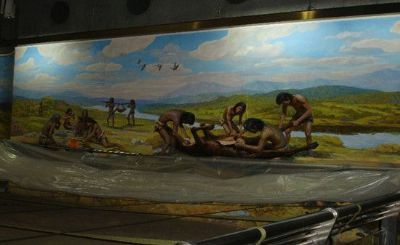

161Īó▒▒Š®ÅłĘ╗╣┼æ(zh©żn)Ą└▀zųĘ A

ĪĪĪĪÅłĘ╗╣┼æ(zh©żn)Ą└╬╗ė┌▒▒Š®╩ąĘ┐╔Įģ^(q©▒)ÅłĘ╗µé(zh©©n)ÅłĘ╗┤ÕŻ¼×ķ▒▒╦╬šµū┌─Ļķgą▐Į©Ą─╣┼æ(zh©żn)Ą└Ż©ĄžĄ└Ż®ĪŻæ(zh©żn)Ą└Å─Ąž├µ┐v╔Ņ4├ūŻ¼ŪÓ┤uĮY(ji©”)śŗ(g©░u)Ż¼īÆ2├ūŻ¼Ė▀Č╚×ķ2-3├ūŻ¼ŪÓ┤u▄¼ĄžŻ¼é╚(c©©)▀ģįO(sh©©)ėą┴„╦«▓█Īó╩ó╦«ĖūŻ¼ē”▒┌ėą┼_(t©ói)¤¶Ż¼Ēö▓┐ėą═©ÜŌ┐ūĪŻĄžĄ└ā╔é╚(c©©)įO(sh©©)ėąīÆ╝s2├ūĄ─▓ž▒°╩ęŻ¼╩ęā╚(n©©i)ėą═┴┐╗ĪŻ╣┼æ(zh©żn)Ą└į┌ĄžŽ┬╦─═©░╦▀_(d©ó)Ż¼ėž╗žŪ·š█Ż¼═©╣┼µé(zh©©n)╦─ķT(m©”n)│ŪśŪŻ¼│§▓Į╠Į£y(c©©)×ķ1500├ūŻ¼¼F(xi©żn)ęč░l(f©Ī)¼F(xi©żn)║═ą▐Å═(f©┤)Ą─400ČÓ├ūĪŻ╦╬Īó▀|ī”(du©¼)ų┼Ģr(sh©¬)Ų┌Ż¼ė╔ė┌╣┼æ(zh©żn)Ą└─▄æ(zh©żn)─▄╩žĄ─ā×(y©Łu)┴╝▄Ŗ╩┬ąį─▄Ż¼į°╩╣ė─ų▌ę╗┤·Ą─▀|▄ŖīŻ(zhu©Īn)ą─╣╠╩žČ°▓╗─▄─ŽŽ┬ĪŻ├„┤·╣┼æ(zh©żn)Ą└Ą─▄Ŗ╩┬ąį─▄▀M(j©¼n)ę╗▓ĮĄ├ĄĮ░l(f©Ī)ō]ĪŻ├„║ķ╬õ─ĻķgŻ¼į¬│»┘FūÕØó╠ėĄĮ├╔╣┼─«▒▒Ż¼Ą½▓╗Ģr(sh©¬)─ŽŽ┬ĘĖŠ│Ż¼╣┼æ(zh©żn)Ą└│╔×ķ├„▄Ŗ┐╣ō¶├╔╣┼Ą─▄Ŗ╩┬▒żēŠĪŻō■(j©┤)Ę┐╔Į┐hųŠėø▌dŻ║Ī░┐h╬„─ŽŲ▀╩«└’Ż¼ÅłĘ╗Įų▒▒śŪ╚²īėķT(m©”n)─ŽŽ“Ż¼Ė▀┐╔öĄ(sh©┤)š╔ĪŻŽ┬īė┐šŻ¼Ųõųą╔§░ĄŻ¼Ž┬ėą╦ĒĄ└Ž“╬„▒▒╝sČ■└’═©╚╬╝ęēׯ¼╦ūé„╚╬×ķķw└ŽĪŻė╔Ž┬īėśŪ╔Žųąīė░ļ═Š▐D(zhu©Żn)š█╠Äėąę╗Š«Ż¼ŽÓé„ŲõŠ«ųąįO(sh©©)ėąĄČ╔Į䔜õ(sh©┤)Ż¼ŅŹČ°╚ļŻ¼¤o(w©▓)╔·└ĒĪŻųą╦▄▒╠į¬Š²Ž±ĪŻ╔Žīė┐╔▀h(yu©Żn)╠„Ż¼╔Žųąā╔īėęÓ═©ĄžĄ└ĪŻÅłĘ╗▓╗āHėą╣┼│ŪĪó╣┼ĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]

162Īó═§Ė«Š«╣┼╚╦ŅÉ(l©©i)╬─╗»▀zųĘ▓®╬’^

ĪĪĪĪ═§Ė«Š«╣┼╚╦ŅÉ(l©©i)╬─╗»▀zųĘė┌1996─Ļ░l(f©Ī)¼F(xi©żn)Ż¼×ķ┼f╩»Ų„Ģr(sh©¬)┤·═ĒŲ┌▀zųĘŻ¼ŠÓĮ±╝s2.4Ī¬2.5╚f(w©żn)─ĻŻ¼╩Ū╣┼╚╦ŅÉ(l©©i)╔·╗ŅĪóß„½CĄ─ĄžĘĮŻ¼ėąžSĖ╗Ą─ė├╗▀z█EĪó¤²╩»Īóäė(d©░ng)╬’╗»╩»Ą╚ĪŻĘĄśŃÜwšµĄ─ĻÉ┴ąÜŌĘšŻ¼╣┼╚╦ŅÉ(l©©i)╔·╗ŅĪóß„½CĄ─┤¾ą═łD«ŗ(hu©ż)Ż¼īóė^(gu©Īn)▒ŖĦĄĮ2╚f(w©żn)─ĻŪ░ūµŽ╚Ą─╝ęł@Ż¼¾wĢ■(hu©¼)ūµŽ╚Ą─╔·╗ŅŁh(hu©ón)Š│Īó╔·╗ŅĘĮ╩ĮĪŻ▒Š^ßśī”(du©¼)▓╗═¼Ą─╚╦╚║═Ų│÷┴╦Ųš═©░µĪóīW(xu©”)╔·░µĪóėó╬─░µųvĮŌį~Ż¼▓ó┼õėąļŖ─Xė|├■Ų┴╠ß╣®╚½Ū“Ą─ŽÓĻP(gu©Īn)╣┼╚╦ŅÉ(l©©i)ą┼ŽóŻ¼╩╣ė^(gu©Īn)▒Ŗį┌▌p╦╔║═ųCĄ─Łh(hu©ón)Š│Ž┬┴╦ĮŌ╣┼╚╦ŅÉ(l©©i)Ż¼¾wĢ■(hu©¼)ūµŽ╚╔·╗ŅĄ─ŪķŠ░ĪŻ\▒▒Š®═§Ė«Š«╣┼╚╦ŅÉ(l©©i)╬─╗»▀zųĘ▓®╬’^ū∙┬õį┌▒▒Š®¢|ĘĮÅVł÷(ch©Żng)ĄžŽ┬░l(f©Ī)Š“│÷Ą─ūŅįńĄ─╣┼╚╦ŅÉ(l©©i)▀zųĘŻ¼į┘¼F(xi©żn)2╚f(w©żn)5Ū¦─ĻŪ░░▀┬╣╠°▄SĪó°r°B(ni©Żo)Üg“vĪó═¹╔Į┬Ā(t©®ng)╦«Īóß„½C╔·ŽóŠ░Ž¾Ż¼š╣╩ŠĪ░▒▒Š®╚╦Ī▒ß„½CĪó¤²╗ĪóųŲįņ╣żŠ▀Ą─║██EĪŻį┌▓®╬’^300ČÓŲĮĘĮ├ūĄ─š╣Åd└’Ż¼īóĻÉ┴ąį┌įŁųĘ░l(f©Ī)Š“│÷═┴Ą─╩»šĶĪó╩»ÕNĪó╩»║╦Īó╩»Ų¼ĪŻģó┼cš╣ĻÉĄ─▀ĆīóėąįŁ╩╝┼ŻĪó░▀┬╣Īó°r°B(ni©Żo)Īó¶~(y©▓)ŅÉ(l©©i)Ą╚╣┼╔·╬’Ą─╣Ū„└╝░2╚f(w©żn)ČÓ─ĻŪ░╚╦ŅÉ(l©©i)ųŲ│╔Ą─╣ŪńPĪó╣ŪŲ¼Ą╚╣żŠ▀ĪŻģóė^(gu©Īn)š▀▀Ć─▄Å─▀@└’┐┤ĄĮĖ³ą┬╩└═ĒŲ┌╚╦ŅÉ(l©©i)ė├╗ĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]

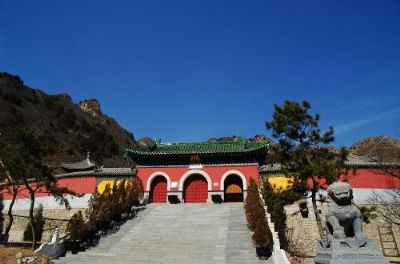

163Īó░ūŲ┘ē█ĘÕČU╦┬

ĪĪĪĪ░ūŲ┘╦┬Ż©░ūŲ┘ē█ĘÕČU╦┬Ż®×ķ▒▒Š®ķT(m©”n)£ŽŅ^ģ^(q©▒)╬─╬’▒Żūo(h©┤)å╬╬╗ĪŻ╬╗ė┌ķT(m©”n)Ņ^£Žģ^(q©▒)╠’Ūf▐k╩┬╠Äė┘░ū┤Õ▒▒Ą─Į│Ū╔ĮŽ┬ĪŻ▀|Ū¼Įy(t©»ng)│§─ĻŻ¼▓²ŲĮĪóė±║ėĪóĄ\╔ĮĪóæčüĒ(l©ói)╦─┐hą┼═Į╝»┘YŻ¼Š═ĄžĮ©įņĘ╦┬Ż¼│§├¹░ūŲ┘į║Ż¼║¾Ė─Ī░░ūŲ┘ē█ĘÕČU╦┬Ī▒Ż¼═©ĘQ(ch©źng)░ūŲ┘╦┬ĪŻ▀|┤·║¾Ų┌Ż¼╚Ać└(y©ón)ū┌Ė▀╔«łAš²Ę©Ä¤ė╬ĘĮų┴čÓŠ®═ŲĮ┐hĮ│Ū╔Į║ļé„ĘĘ©ĪŻĮĪóį¬Īó├„╝░├±ć°(gu©«)Ģr(sh©¬)Ų┌Č╝į°ųžą▐ĪŻ░ūŲ┘╦┬Č”╩óĢr(sh©¬)Ų┌╔«▒Ŗėąę╗░┘╚╦ų«ČÓŻ¼š²ĄŅ╣®ĘŅĄ─╩Ū╚½ć°(gu©«)āHėąĄ─ā╔ūŲõųąų«ę╗ūĄ─Ū¦Ę└@▒╚▒Rš┌─ŪĘŻ¼ńŖśŪĄ─┤¾Ń~ńŖų▒ÅĮ×ķę╗├ū╬Õū¾ėęŻ¼ėąµé(zh©©n)╦«╦■Īó╦ÄĤ╦■ĪóĖ▓└Å╩Į├▄ķ▄╦■Ė„ę╗ū∙ĪŻŽ┬į║ėą╩«ę╗╦∙ĪŻĄ½░ūŲ┘╦┬ė┌├±ć°(gu©«)│§─ĻŻ¼ę╗▄Ŗķy┐┤ųž░ūŲ┘╦┬▀@ēK’L(f©źng)╦«īÜĄžŻ¼ę¬▀wūµē×ė┌┤╦Ż¼┬╩▒°ōvܦ┴╦░ūŲ┘╦┬ĪŻ┼R░ūŲ┘╦┬ūŅĮ³Ą─ė┘░ū┤Õ┤Õ├±Ż¼░l(f©Ī)ą─į┌Į©░ūŲ┘╦┬Ż¼Ą½░ūŲ┘╦┬▀h(yu©Żn)▓╗▒╚Ž╚Ū░Ą─░ūŲ┘╦┬²ŗ┤¾Ż¼ų╗╩Ūę╗╦∙╚²║Ž╩Įį║┬õ╦┬į║ĪŻ╚²║Ž╩Įį║┬õĄ─░ūŲ┘╦┬ūŅĮKܦė┌Ī░╬─Ė’Ī▒Ż¼▄Ŗķyø](m©”i)ĖęōvܦĄ─Ū¦Ę└@▒╚▒Rš┌─ŪĘ▒╗ōvܦŻ¼┤¾Ń~ńŖ▒╗┘u(m©żi)Ż¼┘I(m©Żi)┴╦ū÷ą¹é„ė├Ą─Ī░┤¾└«░╚Ī▒Ż¼āH▀z┴¶Ž┬Ė▓└Å╩Į▀|┤·╣┼╦■ę╗ū∙ĪŻ╗█─▄ʩĤ╔·ė┌┼R░ūŲ┘╦┬ĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]

164Īó╠ņ╠®╔Į┤╚╔Ų╦┬

ĪĪĪĪ─┐Ą─ĄžĮķĮB┤╚╔Ų╦┬╬╗ė┌╩»Š░╔Įģ^(q©▒)╠ņ┼_(t©ói)╔ĮĪŻ┤╚╔Ų╦┬ū∙┬õį┌╠ņ┼_(t©ói)ų«╔ŽŻ¼╣╩ėųĘQ(ch©źng)╠ņ┼_(t©ói)╦┬ĪŻ┤╚╔Ų╦┬╩╝Į©─Ļ┤·▓╗įöŻ¼ō■(j©┤)┐╝ūCįō╦┬ūŅ▀tį┌ŪÕ│§ęč│╔ÅRĪŻ±Tė±Žķīó▄Ŗį°Įø(j©®ng)į┌─Ū└’ļ[ŠėŻ¼╦∙ęį╦┬ų▄?ch©ź)·Ą─╔Į╩»╔Žėą║▄ČÓ╦¹Ą─Ņ}ūųŻ¼Ī░šµ│į┐ÓĪ▒Ż¼Ī░Ū┌āĆ×ķīÜĪ▒ų«ŅÉ(l©©i)Ż¼├┐éĆ(g©©)ūųČ╝īæ(xi©¦)Ą├║▄┤¾ĪŻ┤╚╔Ų╦┬ĘųųąĪó¢|Īó╬„╚²┬ĘŻ¼ęį╬„┬ĘĄ─┤¾▒»ĄŅ×ķų„Ż¼┤¾▒»ĄŅ╚²ķ║Ż¼š²ųą╣®ĮŲß─ŠĄ±ė^(gu©Īn)궎±Ż¼ā╔┼įėą▒╠Ž╝į¬Š²Ą╚░╦ū╦▄Ž±Ż¼▀@ĘNĘĪóĄ└ā╔╝ę╣▓▀M(j©¼n)ę╗╠├Ą─ĄŅėŅŻ¼į┌Š®Į╝▓╗ČÓęŖ(ji©żn)ĪŻ─Ž╔ĮŲ┬ėąū∙▓ž╩Į╦■Ż¼Ė▀╝s10├ūŻ¼é„×ķ─¦═§║═╔ąę┬└Å╦■ĪŻ├┐─Ļ╚²į┬╩«╬Õ╚šŻ¼×ķ─¦═§║═╔ą│╔Ą└ų«Ų┌Ż¼┤╚╔Ų╦┬ķ_(k©Īi)ÅR╚²╚šŻ¼┐░ĘQ(ch©źng)Š®╬„ŽŃ╗śO╩óų«╦┬ĪŻ┤╚╔Ų╦┬ĄŅ╠├╗∙▒Š═Ļ║├Ż¼Ą½┤¾▓┐Ęų╦▄Ž±▒╗ܦĪŻ╦┬ā╚(n©©i)═Ō╩»┐╠▒ŖČÓŻ¼ęį±Tė±Žķīó▄Ŗ┴¶Ž┬Ą─╩»┐╠ūŅ×ķę²╚╦ūó─┐ĪŻėąĪ░Ū┌āĆ×ķīÜĪ▒ĪóĪ░šµ│į┐ÓĪ▒ĪóĪ░Ė¹ūxĪ▒ĪóĪ░ĄŁ▓┤Ī▒Ą╚┐¼Ģ°(sh©▒)┤¾ūųŻ¼Ū░7ūų3│▀ęŖ(ji©żn)ĘĮŻ¼║¾4ūų2│▀ęŖ(ji©żn)ĘĮŻ¼ńØ┐╠į┌╔ĮķT(m©”n)═Ō¢|╔ĮŲ┬║═╦┬║¾▒▒╔ĮŲ┬╔ŽĪŻį┌Ī░Ė¹ūxĪ▒ĪóĪ░ĄŁ▓┤Ī▒ĖĮĮ³Ż¼╔ąėąÅ─ĪČų▄ęūĪĘš¬õøĄ─Ī░░╦žįųtĪ▒200ėÓūųŻ¼├┐ūų░ļ│▀ęŖ(ji©żn)ĘĮĪŻļŖįÆ(hu©ż)ĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]

165ĪóĘ┐╔Į╩ź╔Å╔Įšµ╬õÅR

ĪĪĪĪ╩ź╔Å╔Įšµ╬õÅR╬╗ė┌Ę┐╔Įģ^(q©▒)Ż¼├±ć°(gu©«)ę╗╩«╬Õ─ĻŻ©╬„į¬1926Ż®Ż¼ų„│ų▓╠┴xŽ╔Ą└ķL(zh©Żng)õ®╩«ĘĮ╔Ųą┼─╝╗»Ųų«ĪŻ▓╠Ĥ╬─╬õ╝µą▐Ż¼ė╚Š½ßt(y©®)ąg(sh©┤)Ż¼æęēžØ·(j©¼)╩└Ż¼├¹Ē抮Č╝Ż¼ų▒ŽĄ▄ŖķyģŪ┼Õµ┌Īó└µł@├¹╦▐ŚŅąĪśŪ╝░Ģr(sh©¬)╚╬┐éĮy(t©»ng)▓▄ÕKĄ╚╚╦Š∙┼cų«Į╗║±Ż¼│Ż═∙üĒ(l©ói)č╔ĪŻ├±ć°(gu©«)žź╬Õ─ĻŻ©╬„į¬1936Ż®Ż¼▓╠ĤŽ╔╩┼Ż¼ęŅ─ĻŻ¼╚š┐▄ĘĖŠ®Ż¼šµ╬õÅRę“ų«╗─╩ÅĪŻ╣▓║═ć°(gu©«)ų«│§Ż¼ŚØėŅ¬q┤µŻ¼╬─Ė’šžüyŻ¼Ą£╝░╦╣╚└Ż¼╦ņė±╩»ŠŃĘ┘č╔ĪŻ2004─Ļšµ╬õÅR╗ųÅ═(f©┤)ųžĮ©Ż¼š╝Ąž├µĘe╝s3000ČÓŲĮĘĮ├ūĪŻ╩Ū╩ź╔Å╔ĮęÄ(gu©®)─ŻūŅ┤¾Ż¼ūŅ║Ļ韥─ę╗ĮMĄ└Į╠īmė^(gu©Īn)Ż¼šµ╬õÅRĄ─ųą▌SŠĆ(xi©żn)Į©ų■×ķ╚²ĄŅČ■▀M(j©¼n)į║ĪŻŪ░ĄŅ×ķšµ╬õÅRĄ─╔ĮķT(m©”n)Ż¼ųąĄŅ×ķ╬ÕūµĄŅŻ¼š²ĄŅ×ķšµ╬õĄŅŻ¼šµ╬õĄŅ╩Ūšµ╬õÅRūŅŠ▀┤·▒ĒąįĄ─ę╗ĮMīmĄŅĪŻĄ└Į╠│ń╔ąŽ╔╚╦Ż¼ę“Ž╔╚╦║├śŪŠėŻ¼╦∙ęįęuė├╬ęć°(gu©«)╣┼┤·Ė▀īėĮ©ų■Ī░ė^(gu©Īn)Ī▒Ą─├¹ĘQ(ch©źng)Ż¼ū„×ķĮ©ų■ų«├¹ĪŻ║¾üĒ(l©ói)ĘŌĮ©Ą█═§░čĄ└ė^(gu©Īn)ĘŌ×ķĪ░īmĪ▒Ż¼┼cĄ█═§īmĄŅŻ¼ŽÓ╠ß▓óšōĪŻ╦∙ęįĄ└Į╠Į©ų■╠ž╔½ų«ę╗╩ŪĄ└ė^(gu©Īn)┤¾ĄŅ┼cĄ█═§īmĄŅę╗śėą█éźēčė^(gu©Īn)ĪŻšµ╬õÅR╣└ėŗ(j©¼)×ķ├„│»ė└śĘ(l©©)─ĻķgĮ©Ż¼┘Y┴Ž▓╗įöŻ¼¤o(w©▓)Å─┐╝ūCĪŻŪ░ĄŅĄŅā╚(n©©i)¢|╬„ā╔é╚(c©©)╣®ėą═§ņ`╣┘ĪóĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]

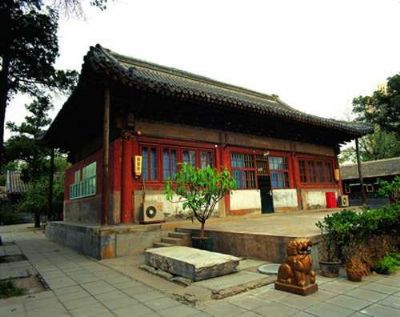

166Īó─”įXŌų

ĪĪĪĪ─”įXŌų╬╗ė┌▒▒Š®╩ą║ŻĄĒģ^(q©▒)░╦└’Ūf─Ž┴ߣ排Ż¼┤╚ē█╦┬╦■¢|▀ģĪŻĮ©ė┌├„╝╬ŠĖČ■╩«╬Õ─Ļ(1546─Ļ)ĪŻ┤╦╠ÄįŁ×ķ╠½▒O(ji©Īn)┌wš■Ą──╣ĄžŻ¼┌wš■╝»┘YĮ©┤╦ŌųŻ¼ŽŻ═¹ėą╦┬╔«╩└┤·×ķ╦¹¤²ŽŃĪŻō■(j©┤)šf(shu©Ł)ą▐Į©┤╦Ōų╦∙ė├Ą─┤u─ŠČ╝╩Ūą▐Į©╣╩īm╩ŻŽ┬Ą─ėÓ┴ŽŻ¼š¹éĆ(g©©)Į©ų■ŽÓ«ö(d©Īng)Š½├└ĪŻ╦┬į║ū°▒▒│»─ŽŻ¼╣▓3┬ĘĪŻųą┬Ęę└┤╬×ķ╔ĮķT(m©”n)ĪóńŖ╣─śŪĪó╔ĮķT(m©”n)ĄŅĪó┤¾ą█īÜĄŅĪó║¾ĄŅŻ¼▓óėą¢|╬„┼õĄŅ╝░┼õĘ┐Ż¼ūŅ║¾×ķ┌wš■─╣ĄžĪŻį║╦─ėńĖ„Į©ĮŪśŪę╗ū∙ĪŻ┤¾ą█īÜĄŅ×ķ├„┤·Į©ų■’L(f©źng)Ė±ĪŻĄŅĒöųą▓┐łF(tu©ón)²ł?ji©Īn)ÕŠ««É│ŻŠ½├└Ż¼ĄŅā?n©©i)ėą├„┤·▒┌«ŗ(hu©ż)ĪŻĄŅŪ░į┬┼_(t©ói)ā╔é╚(c©©)ėą├„▒«2ū∙ĪŻ¢|┬ĘĮäéĄŅŻ¼ĄŅā╚(n©©i)▒┌╔ŽŪČėą61ĘĮ├„┤·ųž┼R╝»ūŁ╚²╩«Č■¾wĮäéĮø(j©®ng)┐╠╩»Ż¼┐╠╣żŠ½├└ĪŻ─”įXŌųŽ“ęį║Ļ│©ā¶ØŹų°ĘQ(ch©źng)Ż¼├„ŪÕā╔┤·╬─╚╦─½┐═┤║ė╬ų┴┤╦Ż¼ė^(gu©Īn)Š░┘p╗©ČÓėąŅ}įüĪŻ─”įXŌųĮ©ųŲ▓╗╔§┤¾Ż¼Ą½║Ļ│©ØŹā¶Ż¼ū▀▀M(j©¼n)╔ĮķT(m©”n)Ż¼╔n╦╔╣┼░žš┌▒╬╠ņ╚šŻ¼╚ń╚ļ╔Į┴ųĪŻ╣┼č┼Ą─ß”ŚU╩»ū∙Ż¼ØŹ░ūĄ─╔Ž±R╩»Ż¼Ęų┴ąā╔┼įĪŻ¢|ĮŪńŖśŪŻ¼╬„ĮŪ╣─śŪŻ¼Š∙×ķ═żą╬0Ż¼įņą═äeų┬Ż¼Ė▀┬¢ī”(du©¼)ų┼ĪŻ╠ż▀M(j©¼n)Ū░ĄŅŻ¼Ī░║▀╣■Ī▒Č■īóŻ¼ą╬Ž¾═■├═Ż¼┴Ņ╚╦ą─¾@ĪŻ┤®▀^(gu©░)Ū░ĄŅŻ¼▒ŃęŖ(ji©żn)ę╗ū∙┤¾ĄŅ╬ĪČļĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]

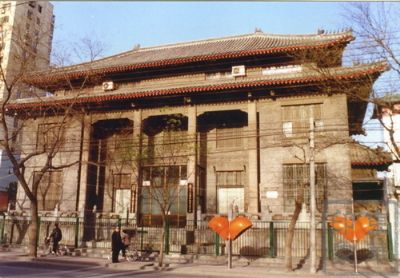

167Īó▒▒Š®ųķ╩ą┐┌Į╠╠├

ĪĪĪĪųķ╩ą┐┌Į╠╠├╩Ū├└ęį├└Ģ■(hu©¼)Ż©ąl(w©©i)└Ē╣½Ģ■(hu©¼)Ż®į┌▒▒Š®äō(chu©żng)įO(sh©©)Ą─ę╗ū∙╗∙ČĮĮ╠╠├Ż¼ę▓╩Ū▒▒Š®─┐Ū░╚įį┌╩╣ė├ųąĄ─Äūū∙╗∙ČĮĮ╠╠├ų«ę╗ĪŻųķ╩ą┐┌╠├╬╗ė┌¢|│Ūģ^(q©▒)Ū░ķT(m©”n)┤¾Įų129╠¢(h©żo)Ż¼╝┤ÅV░▓┤¾Įų║═Ū░ķT(m©”n)┤¾Įųā╔ŚlĘ▒╚A┬ĘČ╬Ą─Į╗ģR╠ÄĪŻ▀@ū∙Į╠╠├╩╝Į©ė┌1904─ĻŻ¼╩Ū1900─Ļęį║¾ąl(w©©i)└Ē╣½Ģ■(hu©¼)į┌▒▒Š®─Ž│Ūą┬Į©Ą─8ū∙Į╠╠├ųąĄ─Ą┌ę╗ū∙ĪŻ1923─ĻĮ©│╔ĪŻįō╠├Š▀ėą║å(ji©Żn)ęūĖń╠ž╩Į’L(f©źng)Ė±═Ō├▓ĪŻųķ╩ą┐┌╠├Å─Į©╠├ę╗ķ_(k©Īi)╩╝Š═ėąųąć°(gu©«)─┴Ĥų„│ųĪŻÅ─1926─Ļķ_(k©Īi)╩╝ųķ╩ą┐┌Į╠╠├═ŲąąūįB(y©Żng)Ż¼Ą½└^└m(x©┤)═©▀^(gu©░)├└ęį├└Ģ■(hu©¼)Ż©ąl(w©©i)└Ē╣½Ģ■(hu©¼)Ż®╚A▒▒─ĻūhĢ■(hu©¼)Įė╩▄├└ć°(gu©«)▓ŅĢ■(hu©¼)Ą─Į“┘NĪŻųķ╩ą┐┌Į╠╠├1958─Ļ▒▒Š®╗∙ČĮĮ╠ą┬Į╠Ė„ū┌┼╔Į╠╠├īŹ(sh©¬)ąą┬ō(li©ón)║ŽČY░▌Ż¼60ėÓū∙Į╠╠├ųą▒Ż┴¶┴╦4ū∙Ż¼ųķ╩ą┐┌Į╠╠├╩ŪŲõųą╦∙ų^Ą─╗∙ČĮĮ╠─Ž╠├ĪŻ─Ž│ŪŲõ╦³Ė„Į╠┼╔Į╠╠├ą┼═ĮČ╝▒╗Üw▓óįō╠├ĪŻ1966─Ļ╬─Ė’ķ_(k©Īi)╩╝Ż¼ųķ╩ą┐┌╠├-═Żų╣╗Ņäė(d©░ng)Ż¼1980─Ļęį║¾╗ųÅ═(f©┤)ķ_(k©Īi)Ę┼ĪŻ1921─Ļįō╠├▀M(j©¼n)ąą┴╦öU(ku©░)Į©Ż¼╗∙▒Šą╬│╔┴╦Į±╠ņųķ╩ą┐┌Į╠╠├╚²īėĄ─Į©ų■Ė±ŠųĪŻė╔ė┌«ö(d©Īng)Ģr(sh©¬)ø](m©”i)ėą░▓čbĘ└╗Īó┐╣šĄ╚įO(sh©©)╩®Ż¼į┌ą▐Į©ÅV░▓┤¾Įų▀^(gu©░)│╠ųąŻ¼▀@└’Ą─░▓╚½å¢(w©©n)Ņ}▒╗╠ßĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]

ĪĪĪĪ╗∙ČĮĮ╠ųą╚A╩źĮø(j©®ng)Ģ■(hu©¼)▒▒Š®ĘųĢ■(hu©¼)┼fųĘ╬╗ė┌¢|å╬▒▒┤¾Įų21╠¢(h©żo)╩źĮø(j©®ng)Ģ■(hu©¼)╩Ūę╗éĆ(g©©)īŻ(zhu©Īn)ķT(m©”n)ėĪ╦ó░l(f©Ī)ąą╗∙ČĮĮ╠╩źĮø(j©®ng)Ą─ÖC(j©®)śŗ(g©░u)Ż¼ļm▓╗╩Ū╗∙ČĮĮ╠Ą─ę╗éĆ(g©©)ū┌┼╔Ż¼ģs╩Ūé„▓ź╗∙ČĮĮ╠▒ž▓╗┐╔╔┘Ą─ÖC(j©®)śŗ(g©░u)ĪŻŪÕĄ└╣Ō╩«╚²─Ļ(1833─Ļ),├└ć°(gu©«)╩źĮø(j©®ng)Ģ■(hu©¼)╬»═ąį┌╚Aé„Į╠╩┐ėĪ░l(f©Ī)ųą╬─╩źĮø(j©®ng)Ż╗═¼ų╬╩«╬Õ─Ļ(1876─Ļ)Ż¼į┌╔Ž║Żš²╩Į│╔┴ó├└ć°(gu©«)╩źĮø(j©®ng)Ģ■(hu©¼)ųą╚AĘųĢ■(hu©¼)Ż╗╣ŌŠw╩«┴∙─ĻŻ©1890─ĻŻ®į┌▒▒Š®ķ_(k©Īi)▐kųą╚A╩źĮø(j©®ng)Ģ■(hu©¼)▒▒Š®ĘųĢ■(hu©¼)Ż©ChinaBibleHousePekingBrandŻ®Ż¼Ą┌ę╗╚╬┐éĖ╔╩┬×ķ├└ć°(gu©«)╚╦Ė╩─┴ĤŻ©Dr.T.G.N.GatrellŻ®Ż¼Ą½¤o(w©▓)ėĪ╦óÅS(ch©Żng)Ż¼ų╗ėą┼·░l(f©Ī)┼cõN(xi©Īo)╩█Ą─śI(y©©)äš(w©┤)ĪŻ1923─ĻŻ¼ęį├└ć°(gu©«)╩źĮø(j©®ng)Ģ■(hu©¼)├¹┴xį┌▒▒Š®┘Å(g©░u)Ą├ę╗ēK╦Į╚╦Ąž«a(ch©Żn)Ż¼Ą├ĄĮ├└ć°(gu©«)±R└’╠mų▌╩źĮø(j©®ng)Ģ■(hu©¼)Ą─ŠĶ┐ŅŻ¼1927─Ļ▓│²Ąž╔ŽĄ─┼fĮ©ų■Ż¼8į┬1╚š┼eąąĄņ╗∙ĄõČYĪŻĪČ╩źĮø(j©®ng)Ģ■(hu©¼)╠ž┐»ĪĘĄ┌╚²Ų┌▌dŻ║Ī░┤╦╬▌ė╔ķL(zh©Żng)└ŽĢ■(hu©¼)Į©ų■╣ż│╠Ĥ┤“śėĪ▒Ż¼Ą½Š▀¾w×ķ╚A╚╦▀Ć╩Ūč¾╚╦ät▓╗įöĪŻ1928─ĻŪ’Ż¼╩źĮø(j©®ng)Ģ■(hu©¼)Ģ■(hu©¼)╦∙Į©│╔Ż¼│╔×ķ╚A▒▒ĘųõN(xi©Īo)╩źĮø(j©®ng)ų«ųąą─ĪŻįōĮ©ų■╩Ūę╗ū∙ųą╬„║ŽĶĄĄ─Į©ų■ĪŻĮ©ų■š╝Ąž1826ŲĮĘĮ├ūŻ¼ĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]

169Īó├„Š░┴Ļ

ĪĪĪĪ├„Š░┴ĻŻ¼╬╗ė┌╠ņē█╔Į¢|ĘÕ(ėų├¹║┌╔Į)ų«Ž┬Ż¼╩Ū├„│»Ą┌╬ÕĄ█ą¹ū┌š┬╗╩Ą█ųņš░╗∙Ż©─Ļ╠¢(h©żo)ą¹Ą┬Ż®┼c╗╩║¾īO╩ŽĄ─║Žįß┴ĻīŗĪŻŠ░┴ĻĄ─ĀI(y©¬ng)Į©╩╝ūįą¹ū┌╚ź╩└ų«║¾ĪŻėóū┌ųņŲŅµé(zh©©n)╝┤╬╗║¾ļS╝┤┼╔╚╦Ė░╠ņē█╔Į┴Ļģ^(q©▒)▓ĘĄžĪŻą¹Ą┬╩«─Ļ(1435─Ļ)š²į┬╩«ę╗╚šŻ¼┴ĻīŗĀI(y©¬ng)Į©š²╩Įäė(d©░ng)╣żĪŻ╠½▒O(ji©Īn)ŃÕŠ┤ĪóžS│Ū║Ņ└Ņ┘tĪó╣ż▓┐╔ąĢ°(sh©▒)ģŪųąĪó╩╠└╔▓╠ą┼Ą╚ĘŅ├³ČĮ╣żĪŻ│╔ć°(gu©«)╣½ųņė┬Īóą┬Į©▓«└Ņė±ĪóČ╝ČĮ╔“ŪÕ╝░ā╚(n©©i)Ė«Ė„č├ķT(m©”n)ĪóÕ\ę┬ąl(w©©i)Ą╚╣▓░l(f©Ī)▄Ŗ├±╣żĮ│10╚f(w©żn)╚╦┼dę█ĪŻ┴∙į┬Č■╩«ę╗╚šŻ¼įßą¹ū┌ĪŻ╠ņĒśŲ▀─Ļ(1463─Ļ)╚²į┬╩«Š┼╚šŻ¼┴Ļīŗ╣ż«ģĪŻŲõķgöÓöÓ└m(x©┤)└m(x©┤)╣▓Üv28─ĻĄ─Ģr(sh©¬)ķgĪŻ┴Ļł@ųŲČ╚Ż¼ę╗ū±½I(xi©żn)┴ĻāĆųŲĪŻŲõ╔±Ą└Å─ķL(zh©Żng)┴Ļ╔±Ą└▒▒╬Õ┐šś“─ŽŽ“¢|Ęų│÷Ż¼ķL(zh©Żng)╝s1.5╣½└’Ż¼═ŠųąĮ©å╬┐š╩»ś“ę╗ū∙ĪŻ┴Ļīm│»Ž“?y©żn)ķ─ŽŲ½╬?5oŻ¼š╝Ąž╝s2.5╚f(w©żn)ŲĮĘĮ├ūĪŻīÜ│Ūę“Ąžä▌(sh©¼)ą▐│╔Ū░ĘĮ║¾łAĄ─ą▐ķL(zh©Żng)ą╬ĀŅĪŻŪ░├µĄ─Č■▀M(j©¼n)ĘĮį║║═║¾├µĄ─īÜ│Ū▀B│╔ę╗¾wĪŻųą▌SŠĆ(xi©żn)╔Žę└┤╬ą▐Į©ĄÆČ„ķT(m©”n)ĪóĄÆČ„ĄŅĪó╚²ū∙ķT(m©”n)ĪóÖ¶ąŪķT(m©”n)Īó╩»╣®░ĖĪóĘĮ│ŪĪó├„śŪĄ╚Į©ų■ĪŻ╝╬ŠĖ╩«╬Õ─Ļ(1536─Ļ)╦─į┬Č■╩«Ų▀╚šŻ¼├„╩└ū┌ųņ║±¤ąėHķåķL(zh©Żng)ĪóĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]

170ĪóŠ®╬„ūŅ┤¾Ą──”č┬╩»┐╠

ĪĪĪĪ£ž╚¬┤Õ▀ģĄ─’@²ł╔ĮūŅĖ▀╠Ä╔ŽŻ¼ėąę╗ēKŠ▐┤¾Ą─║┌╗ę╔½╩»▒┌,╔Ž├µ┐╠īæ(xi©¦)ų°Ī░╦«┴„įŲį┌Ī▒╦─éĆ(g©©)┤¾ūų,▀@Š═╩Ūų°├¹Ą─Š®╬„ūŅ┤¾Ą──”č┬╩»┐╠ĪŻĪ░╦«┴„įŲį┌Ī▒├┐éĆ(g©©)ūųėą4 ŲĮĘĮ├ū┤¾Ż¼ ╬Ī╬Īēčė^(gu©Īn)Ż¼ÜŌä▌(sh©¼)░§ĒńĪŻŽ┬├µėąŅ}ūó×ķŻ║Ī░ėóö┐ų«┘╔ā╚(n©©i)ūė╩ńų┘ąĪā║Ż¼Ū¦└’ė╬┤╦Ż¼┼╝╚ĪČ┼Šõ╝─ęŌŻ¼Ģr(sh©¬)ą¹Įy(t©»ng)═╦╬╗ų«┤╬─Ļš²į┬ę▓Ī▒ĪŻŅ}ūóūų├┐éĆ(g©©)ūųę▓ėą0.3ŲĮĘĮ├ūėąėÓŻ¼┐é├µĘe╝s30ŲĮĘĮ├ūŻ¼┤╦╩»×ķ┤¾ŪÓ╩»Ż¼╩»┘|(zh©¼)łį(ji©Īn)ė▓┐╣’L(f©źng)╗»Ż¼ÜvĮø(j©®ng)Š┼╩«ČÓ─Ļ’L(f©źng)’L(f©źng)ėĻėĻŻ¼┐╠ūų╚įŪÕ╬·┐╔ęŖ(ji©żn)ĪŻ ĪĪĪĪ▀@╠Ä▒╗ūu(y©┤)×ķ▒▒Š®Ąžģ^(q©▒)ūŅ┤¾Ą──”č┬╩»┐╠ė╔ėóö┐ų«╩ųĢ°(sh©▒)ĪŻėóö┐ų«Ż¼├¹╚AŻ¼╠¢(h©żo)░▓Õ┐Ż¼═Ē╠¢(h©żo)╚f(w©żn)╦╔ę░╚╦Ż¼▒▒Š®š²╝tŲņ╝«ĪŻėóö┐ų«╩Ū╬ęć°(gu©«)Į³¼F(xi©żn)┤·╩Ę╔Žų°├¹Ą─Į╠ė²╝ęĪó╔ńĢ■(hu©¼)╗Ņäė(d©░ng)╝ęŻ¼ę▓╩Ūę╗╬╗š\(ch©”ng)īŹ(sh©¬)É█(©żi)ć°(gu©«)Ą─╠ņų„Į╠ŅI(l©½ng)ąõĪŻ1902─Ļį┌╠ņĮ“äō(chu©żng)▐kĪČ┤¾╣½ł¾(b©żo)ĪĘŻ¼1912─Ļ▐o┬ÜŻ¼ļ[ŠėŠ®╬„ŽŃ╔ĮŻ¼äō(chu©żng)┴ó▌o╚╩╔ńŻ¼║¾┼c±RŽÓ▓«╣▓▐k▌o╚╩┤¾īW(xu©”)ĪŻ ĪĪĪĪō■(j©┤)ėóö┐ų«Ą─└ŅąšīW(xu©”)╔·ųvŻ¼ėóŽ╚╔·×ķ╚╦╦¼┐ņŻ¼ŲĘĖ±Ė▀╔ąŻ¼│Ż│Ż░čūį╝║╩š▓žĄ─Ģ°(sh©▒)╦═Įo┼¾ėčĪóīW(xu©”)╔·ĪŻėąĢr(sh©¬)ę▓ĄĮŽŃ╔Į─_Ž┬Ą─┤Õūė└’ū▀ū▀Ż¼║═ŲĮ├±░┘ąš┴─┴─╠ņĪŻ191ĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]

171Īóš²ęęņ¶

ĪĪĪĪū∙┬õį┌▒▒Š®╩ąą¹╬õģ^(q©▒)Ū░ķT(m©”n)╬„║ėčž220╠¢(h©żo)Ż¼╦³¢|┼c╠ņ░▓ķT(m©”n)ÅVł÷(ch©Żng)ŽÓÓÅŻ¼─Ž┼c┴┴¦ÅS(ch©Żng)╬─╗»ĮųŽÓ▀BŻ¼▒▒├µ╩Ūų°├¹Ą─▒▒Š®║═ŲĮķT(m©”n)┐Š°åĄĻŻ¼╩Ūę╗ū∙Š▀ėą╚²░┘ČÓ─ĻÜv╩ĘĄ─╝ā─Š┘|(zh©¼)ĮY(ji©”)śŗ(g©░u)Ą─╣┼æ“śŪĪŻŽÓé„╦³╩Ū├„┤·Ą─╣┼ÅRĪŻŪÕ┐Ą╬§─ĻķgŻ¼Ė─Į©×ķæ“śŪĪŻš²ęęņ¶æ“śŪō■(j©┤)ĪČųąć°(gu©«)┤¾░┘┐Ų╚½Ģ°(sh©▒)ĪĘėø▌d×ķŻ║Ī░═Ļš¹Ą─æ“śŪĮ©ų■Ī▒ĪŻŲõĮ©ų■─Ļ┤·įńė┌įSČÓ╬„ĘĮų°├¹Ą─ĖĶäĪį║Ż¼╚ńĘ©ć°(gu©«)░═└ĶĄ─Ę©╠m╬„Ž▓äĪį║Ż¼ėóć°(gu©«)Ą─┐©╬─╣½ł@ĖĶäĪį║Ą╚Ż¼╩Ū▒▒Š®╬©ę╗▒Ż┴¶ų┴Į±╗∙▒Š═Ļ║├¤o(w©▓)ōpĄ─╝ā─Š┘|(zh©¼)æ“śŪĪŻ╦³╩Ūųąć°(gu©«)æ“śŪ░l(f©Ī)š╣╩Ę╔ŽĄ─└’│╠▒«Ż¼▒╗īW(xu©”)š▀éāūu(y©┤)×ķŻ║Ī░ųą╚Aæ“śŪ╬─╗»╩Ę╔ŽĄ─╗Ņ╗»╩»Ī▒Ż¼Š▀ėąśOĖ▀Ą─ģóė^(gu©Īn)ār(ji©ż)ųĄ║═Üv╩Ę╬─╗»čąŠ┐?j©®)r(ji©ż)ųĄĪŻš²ęęņ¶æ“śŪ¼F(xi©żn)š╝Ąž├µĘe╝sę╗Ū¦ŲĮĘĮ├ūŻ¼æ“śŪĮ©ų■╚½▓┐×ķ─Š┘|(zh©¼)ĮY(ji©”)śŗ(g©░u)Ż¼ū°─Ž│»▒▒Ż¼æ“┼_(t©ói)×ķ╚²├µķ_(k©Īi)Ę┼╩ĮĪŻæ“┼_(t©ói)ī”(du©¼)├µ║═ā╔é╚(c©©)Š∙×ķ╔ŽŽ┬ā╔īė▒ųķ_(k©Īi)Ą─░³Ä¹Ż¼æ“┼_(t©ói)Ū░╝sėą░┘ŲĮĘĮ├ū┐┤│žŻ¼┐╔╚▌╝{Č■░┘╬╗ė^(gu©Īn)▒Ŗ┐┤æ“ŲĘ▓ĶĪŻš²ęęņ¶╣┼æ“śŪŻ¼æ¬(y©®ng)įōšf(shu©Ł)Ż¼╩Ū▒▒Š®│Ū│²┴╦╣╩īmĢ│ę¶ķwĪó╣¦═§Ė«æ“śŪęį═ŌŻ¼öĄ(sh©┤)Ą├ų°Ą─╣┼╔½╣┼ŽŃ║├æ“śŪ┴╦ĪŻš²ęęņ¶æ“śŪĘų╔ŽŽ┬ā╔īėŻ¼╚ń╣¹č▌╔±Ž╔Ą└╗»æ“ĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]

172ĪółF(tu©ón)│Ūč▌╬õÅd

ĪĪĪĪĮĪõJĀI(y©¬ng)č▌╬õÅd╬╗ė┌▒▒Š®╩ą║ŻĄĒģ^(q©▒)ŽŃ╔Į¢|┬┤Ż¼╦ūĘQ(ch©źng)łF(tu©ón)│Ūč▌╬õÅdŻ¼ŪÕ┤·▄ŖĀI(y©¬ng)╣┼Į©ų■ĪŻ═Ōė^(gu©Īn)╚ń│Ū▒żŻ¼╩╝Į©ė┌ŪÕŪ¼┬Ī│»ĪŻ×ķ╝ėÅŖ(qi©óng)ī”(du©¼)╬„─Ž╔┘öĄ(sh©┤)├±ūÕĄžģ^(q©▒)Ą─Įy(t©»ng)ų╬Ż¼ŪÕ═ó═ŲąąĖ─═┴Üw┴„š■▓▀ĪŻĄžĘĮä▌(sh©¼)┴”ęį╩»Ą±śŪĄųė∙Ż¼ŪÕ▄ŖŠ├╣ź╩¦└¹Ż¼▒Ńį┌┤╦Į©č▌ŠÜ╣źš╝Ą±śŪĄ─▒°ĀI(y©¬ng)ĮĪõJįŲ╠▌ĀI(y©¬ng)Ż¼ĮKė┌ŲĮČ©┴╦┤¾ĪóąĪĮ┤©ĪŻ×ķæcūŻä┘└¹Ż¼į°į┌┤╦Į©īŹ(sh©¬)ä┘╦┬Ż©╝║ܦ█▄Ż®ĪŻĮĪõJĀI(y©¬ng)Ż¼ėųĘQ(ch©źng)ĮĪõJįŲ╠▌ĀI(y©¬ng)Īó’w╗óĮĪõJįŲ╠▌ĀI(y©¬ng)ĪóŽŃ╔ĮĮĪõJĀI(y©¬ng)Ż¼╩ŪŪÕ░╦ŲņĮ¹ąl(w©©i)▄Ŗųąę╗ų¦Š▀ėą╠žĘN▓┐ĻĀ(du©¼)ąį┘|(zh©¼)Ą─▓┐ĻĀ(du©¼)ĪŻĮĪõJĀI(y©¬ng)Į©┴óė┌ŪÕ│»Ū¼┬Ī─ĻķgŻ¼į┌┤¾ąĪĮ┤©ų«æ(zh©żn)Īó┤¾ąĪ║═ū┐ų«æ(zh©żn)ĪóŲĮČ©┼_(t©ói)×│┴ų╦¼╬─ĪóŪf┤¾╠’Ų┴xĪóÄņ(k©┤)ü÷ų«æ(zh©żn)Ą╚æ(zh©żn)ĀÄ(zh©źng)ųą░l(f©Ī)ō]┴╦ĘŪ│Żųžę¬Ą─ū„ė├Ż¼ĮĪõJĀI(y©¬ng)ūŅĮKė┌1911─ĻļSų°ŪÕš■Ė«╝░░╦ŲņųŲČ╚Ą─£ń═÷Č°Ž¹╩¦ĪŻĮĪõJĀI(y©¬ng)±vĄžį┌▒▒Š®╬„▒▒ŽŃ╔Į─_Ž┬Ż¼│ŻęÄ(gu©®)ŠÄųŲ2000╚╦ū¾ėęŻ¼ę└ššŲņĘ▌Ęų×ķū¾ėęā╔ęĒŻ¼ĀI(y©¬ng)ā╚(n©©i)╩┐▒°ų„ę¬ė╔ØM(m©Żn)ūÕūėĄ▄śŗ(g©░u)│╔Ż¼┤╦═ŌĮĪõJĀI(y©¬ng)ŠÄųŲųą▀Ć░³└©ę╗ų¦ė╔┤¾ĪóąĪĮ┤©ų«æ(zh©żn)ųą═ČĮĄĄ─▓žūÕ▄Ŗ╩┐╝░Ųõ║¾ęßśŗ(g©░u)│╔Ą─├ńūėĀI(y©¬ng)ĪŻč▌╬õÅdĮ©ė┌ŪÕŪ¼┬Ī╩«╦──ĻŻ©1749─ĻŻ®Ż¼╩Ū▒▒Š®āH┤µĄ─╝»│Ū│žĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]

173Īó▒▒Š®╦Ä═§ÅR

ĪĪĪĪ─┐Ą─ĄžĮķĮB╦Ä═§ÅR╬╗ė┌│ń╬─ģ^(q©▒)¢|Ģį╩ąĮųĪŻš╝Ąž20ėÓ«ĆĪŻ╩╝Į©ė┌├„─®╠ņåó─ĻķgŻ¼×ķ╬õŪÕ║Ņ╦∙Į©ĪŻę“├„ĪóŪÕā╔┤·Š®│Ū╦Ä═§ÅR║▄ČÓŻ¼╣╩ėųĘQ(ch©źng)╬╗ė┌═Ō│Ū╠ņē»ų«▒▒Ą─▀@ū∙╦Ä═§ÅR×ķ─Ž╦Ä═§ÅRŻ¼ŲõęÄ(gu©®)─Ż▒╚Ųõ╦³╦Ä═§ÅR×ķ┤¾ĪŻÅRĄ─ų„ę¬Į©ų■Ęų¢|Īó╬„ā╔▓┐ĘųŻ¼╬„▓┐╩Ū╦┬ÅRą╬╩ĮŻ║╔ĮķT(m©”n)ķT(m©”n)Ņ~ńØ┐╠Ī░ļĘĘŌ╦Ä═§ÅRĪ▒Ż¼ķT(m©”n)Ū░įŁėąā╔ū┤¾ĶF¬{ūėŻ¼▀M(j©¼n)╔ĮķT(m©”n)ėąę╗ī”(du©¼)┤¾ŲņŚUŻ¼├┐─Ļ┼Dį┬ų┴š²į┬ĄūŻ¼ŲņŚU╔ŽÆņ┤¾╝t¤¶╗\Ż¼ŲņŚU║¾ėął¾(b©żo)Ģr(sh©¬)Ą─ńŖĪó╣─śŪĪŻ¢|▓┐Ą─Į©ų■ž×┤®į┌─Ž▒▒▌SŠĆ(xi©żn)╔ŽĪŻ┼c╔ĮķT(m©”n)▓ó┴ąŲĮąąĄ─ėąę╗┼┼┼RĮųšųĘ┐Ż¼├µī”(du©¼)šųĘ┐Ą┌ę╗īėĄŅ╩Ūģ╬ūµĄŅŻ¼╣®ĘŅ░╦Ž╔ų«ųąĄ─ģ╬Č┤┘eŻ¼Ųõ║¾ėą╬─▓²ĄŅĪóšµ╬õĄŅĪŻšµ╬õĄŅ║¾ėąę╗ū∙æ“śŪŻ¼æ“śŪ▒▒╩Ū╦Ä═§īŗīmŻ¼īmā╚(n©©i)╣®ĘŅų°╦Ä═§Āö║═╩«┤¾├¹ßt(y©®)Ż¼į┌╦³╬„▀ģ▀Ćėąę╗éĆ(g©©)ąĪ┼õĄŅŻ¼╣®žö(c©ói)╔±Āö┌w╣½├„ĪŻūŅ║¾╩Ūę╗ŚØČ■īė╔ŽŽ┬ķ_(k©Īi)å¢(w©©n)Ė„Ų▀ķg░ļĄ──ŠśŪŻ¼śŪ╔Ž╣®ĘŅ¢|═§╣½Īó╠½Ļ¢(y©óng)╣½Īó¢|į└┤¾Ą█ĪóįŅ═§ĀöĪó─Ž▒▒╬ÕūµĄ╚Äū╩«╬╗╔±Ž±Ż¼ČÓ×ķ─ŠĄ±╗“Ń~ĶTŻ¼śŪŽ┬┤µĘ┼╝└╔±Ą─ė├ŲĘļs╬’ĪŻ¢|▀ģėąŲ▀Īó░╦éĆ(g©©)ąĪį║┬õŻ¼ČÓ×ķ┴┼╔ßĪŻ¢|▓┐ÅRĘ┐ČÓęč▓│²Ż¼╬„▓┐│²╔ĮķT(m©”n)ęį═ŌŻ¼ĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]

174Īó╬─£Yķw

ĪĪĪĪ╬─£YķwŻ¼ŪÕīm▓žĢ°(sh©▒)śŪŻ¼Ū¼┬Ī╦─╩«ę╗─ĻŻ©1776─ĻŻ®Į©│╔ĪŻŪ¼┬Ī╚²╩«░╦─ĻŻ©1773─ĻŻ®╗╩Ą█Ž┬įtķ_(k©Īi)įO(sh©©)Ī░╦─Äņ(k©┤)╚½Ģ°(sh©▒)^Ī▒Ż¼ŠÄūļĪČ╦─Äņ(k©┤)╚½Ģ°(sh©▒)ĪĘĪŻ╚²╩«Š┼─ĻŽ┬įt┼dĮ©▓žĢ°(sh©▒)śŪŻ¼├³ė┌╬─╚AĄŅ║¾ęÄ(gu©®)Č╚▀mę╦ĘĮ╬╗Ż¼äō(chu©żng)Į©╬─£YķwŻ¼ė├ė┌īŻ(zhu©Īn)┘AĪČ╦─Äņ(k©┤)╚½Ģ°(sh©▒)ĪĘĪŻ╬─£Yķwū∙▒▒├µ─ŽŻ¼ķwųŲĘ┬šŃĮŁīÄ▓©ĘČ╩Ž╠ņę╗ķwśŗ(g©░u)ų├ĪŻ╔Įē”ŪÓ┤uŲ÷ų■ų▒ų┴╬▌ĒöŻ¼║å(ji©Żn)ØŹ╦žč┼Ż¼║┌╔½┴┴¦═▀ĒöŻ¼ŠG╔½┴┴¦═▀╝¶▀ģŻ¼ė„ęŌ║┌╔½ų„╦«Ż¼ęį╦«ē║╗Ż¼ęį▒Ż▓žĢ°(sh©▒)śŪĄ─░▓╚½ĪŻķwĄ─Ū░└╚įO(sh©©)╗ž╝yÖ┌ŚUŻ¼ķ▄Ž┬Ą╣Æņķ╣ūėŻ¼╝ėų«ŠG╔½ķ▄ų∙Ż¼ŪÕą┬Éé─┐Ą─╠K╩Į▓╩«ŗ(hu©ż)Ż¼Ė³Š▀ł@┴ųĮ©ų■’L(f©źng)Ė±ĪŻķwŪ░ĶÅę╗ĘĮ│žŻ¼ę²╦«┴„╚ļŻ¼│ž╔Ž╝▄ę╗╩»ś“Ż¼╩»ś“║═│žūė╦─ų▄Ö┌░ÕČ╝Ą±ėą╦«╔·äė(d©░ng)╬’łD░ĖŻ¼ņ`ąŃŠ½├└ĪŻķw║¾║■╩»ČčŲ÷│╔╔ĮŻ¼ä▌(sh©¼)╚ńŲ┴šŽŻ¼Ųõķgų▓ęį╦╔░žŻ¼ÜvĢr(sh©¬)Č■░┘ėÓ─ĻŻ¼╔nä┼═”░╬Ż¼ė¶ė¶╩[╩[ĪŻķwĄ─¢|é╚(c©©)Į©ėąę╗ū∙▒«═żŻ¼┐°Ēö³S┴┴¦═▀Ż¼įņą═¬Ü(d©▓)╠žĪŻ═żā╚(n©©i)┴ó╩»▒«ę╗═©Ż¼š²├µńØ┐╠ėąŪ¼┬Ī╗╩Ą█ū½īæ(xi©¦)Ą─ĪČ╬─£YķwėøĪĘŻ¼▒│├µ┐╠ėą╬─£Yķw┘nčńė∙ųŲįŖ(sh©®)ĪŻ╦─╩«Ų▀─ĻŻ©1728─ĻŻ®ĪČ╦─Äņ(k©┤)╚½Ģ°(sh©▒)ĪĘĖµ│╔ų«Ģr(sh©¬)Ż¼Ū¼┬ĪĄ█į┌╬─£YķwįO(sh©©)čń┘p┘nŠÄĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]

175Īóųą║═ĄŅ

ĪĪĪĪ╩Ū▒▒Š®╣╩īm═ŌĄ─╚²┤¾ĄŅų«ę╗Ż¼╬╗ė┌ūŽĮ¹│Ū╠½║═ĄŅĪó▒Ż║═ĄŅų«ķgĪŻ╩Ū╗╩Ą█╚ź╠½║═ĄŅ┤¾Ąõų«Ū░ą▌ŽóŻ¼▓óĮė╩▄ł╠(zh©¬)╩┬-Ą─│»░▌Ą─ĄžĘĮĪŻĘ▓ė÷╗╩Ą█ėH╝└Ż¼╚ń╝└╠ņē»ĪóĄžē»Ż¼╗╩Ą█ė┌Ū░ę╗╚šį┌ųą║═ĄŅķåęĢūŻ╬─Ż¼╝└Ž╚▐r(n©«ng)ē»┼eąąėHĖ¹āx╩ĮŪ░Ż¼▀Ćę¬į┌┤╦▓ķ“×(y©żn)ĘNūė║═▐r(n©«ng)Š▀ĪŻ╗╩╠½║¾╔Ž╗š╠¢(h©żo)Ż¼╗╩Ą█į┌┤╦ķåęĢūÓĢ°(sh©▒)ĪŻė±ļ║Ėµ│╔Ż¼╣¦▀M(j©¼n)ųą║═ĄŅ│╩ė∙ė[Ż¼═¼Ģr(sh©¬)ę¬┼eąą┬ĪųžĄ─┤µĘ┼āx╩ĮĪŻųą║═ĄŅ╩╝Į©ė┌├„ė└śĘ(l©©)╩«░╦─Ļ(1420─Ļ)Ż¼├„│§ĘQ(ch©źng)Ī░╚A╔wĄŅĪ▒Ż¼╝╬ŠĖĢr(sh©¬)įŌė÷╗×─(z©Īi)Ż¼ųžą▐║¾Ė─ĘQ(ch©źng)Ī░ųąśOĄŅĪ▒Ż¼¼F(xi©żn)╚į▀z┴¶ėą├„┤·Ī░ųąśOĄŅĪ▒─½█EĪŻŪÕĒśų╬į¬─Ļ(1644─Ļ)Ż¼ŪÕ╗╩╩ę╚ļų„ūŽĮ¹│ŪŻ¼Ą┌Č■─ĻĖ─ųąśOĄŅ×ķųą║═ĄŅĪŻĄŅ├¹╚ĪūįĪČČYėø-ųąė╣ĪĘŻ║Ī░ųąę▓š▀Ż¼╠ņŽ┬ų«▒Šę▓Ż╗║═ę▓š▀Ż¼╠ņŽ┬ų«Ą└ę▓Ī▒ų«ęŌĪŻųą║═ĄŅžęŅ~Ī░į╩ł╠(zh©¬)ž╩ųąĪ▒žęŻ¼×ķŪ¼┬Īė∙╣PĪŻųą║═ĄŅŲĮ├µ│╩š²ĘĮą╬Ż¼├µķ¤Īó▀M(j©¼n)╔ŅĖ„×ķ3ķgŻ¼╦─├µ│÷└╚Ż¼Į┤uõüĄžŻ¼Į©ų■├µĘe580ŲĮĘĮ├ūĪŻ╬▌Ēö×ķå╬ķ▄╦─ĮŪöĆ╝ŌŻ¼╬▌├µĖ▓³S╔½┴┴¦═▀Ż¼ųą×ķŃ~╠ź÷╠ĮīÜĒöĪŻĄŅ╦─├µķ_(k©Īi)ķT(m©”n)Ż¼š²├µ╚²Į╗┴∙ŚĄśå╔╚ķT(m©”n)12╔╚Ż¼¢|Īó▒▒Īó╬„╚²├µśåĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]