╚к╓▌╩╨╬─╬я╣┼█E╜щ╜B

╕г╜и╩б Хx╜н╩╨ єО│╟Е^(qи▒) ░▓╧к┐h ─╧░▓╩╨ ╗▌░▓┐h ╙└┤║┐h ╪SЭ╔Е^(qи▒) ╡┬╗п┐h ╩пк{╩╨ ╚к╕█Е^(qи▒) ┬х╜нЕ^(qи▒) ╜ЁщT┐h ╚к╓▌╩╨╬─╬я╣┼█E ╚к╓▌╩╨╝t╔л┬├╙╬ ╚к╓▌╩╨├√╚╦╣╩╛╙ ╚к╓▌╩╨▓й╬яЁ^ ╚к╓▌╩╨╩о┤ґьЄ╠├ 4A╛░Е^(qи▒) ╚к╓▌╩╨╩о┤ґ╛░№c ╚к╓▌╩╨╩о┤ґ├т┘M╛░№c ╚л▓┐ ╚к╓▌╩╨╠╪оa ╚к╓▌╩╨├└╩│ ╚к╓▌╩╨╡╪├√╛W ╚к╓▌╩╨├√╚╦ [╥╞Д╙░ц]

61бв╗вс╢╢U╦┬

бббб╗вс╢╢U╦┬╗вс╢╢U╦┬╬╗╙┌╩пк{МЪ╔w╔╜Ц|┬┤бг╬і├ц╩╟╨█╛с╖хэФ╡─╣├╔й╦■гмЦ|├ц╩╟яL╣ть╜ь╗╡─ІЧ│╟гмІЧ│╟╘┘═їЦ|гм▒у╩╟▒╠▓и╚fэХ╡─┼_Ю│║гН{бг┬├╙╬Д┘╡╪б░щ}─╧№S╜Ё║г░╢б▒╛═╧ё╥╗ЙKЄф┤фшВ╟╢╘┌║гН{╬і╤ы░╢бг╗вс╢╦┬╩╝╜и╙┌╠╞│п╪С╙^─ъщgгм╘н├√╒ц╬фМmг╗├і│п╝╬╛╕─ъщgгм╗вс╢╦┬│І┴╦ВА╕▀╔о╚еьo╖иОЯбг╙╨╥╗┤╬╝╬╛╕╗╩╡█╙ї╘O┴_╠ь┤ґє┤Х■╒┘╞фЕв╝╙╓v╜Ыгм╔ю╩▄╝╬╛╕╗╩╡█┘Э┘pгм┘n╖т╗вс╢╦┬Ющб░╗вс╢╢U╦┬б▒бг╫╘┤╦гм╗вс╢│м▀^╙ЛДЭбв╒цєО╦┬бв╩п╖Ё╦┬бв╬і┘YОrгм▒╗╫uЮщ╚к─╧╦─┤ґД┘╕┼гм╢Ї╗вс╢╦┬░l(fиб)▀_╡╪Е^(qи▒)╚к├ц╦─┤ґД┘╕┼╓о╣┌бг┤╦║ґгм╗вс╢╦┬М╥╜Ы╨▐▌▌гм▓вФU╜иъP╖Ґ╫╙╡юбв╬─▓¤ьЄбвыp╦■бв╦┬щT╡╚гм╩╣╓іґw╜и╘O┼c┼ф╠╫╜и╓■ЬЖ╚╗╥╗ґwбг╗вс╢╦┬╒╪Жв╙┌╠╞╪С╙^─ъщgбг╓┴─╧╦╬╜B┼d╢■╩о╬х─ъгм╦■╩п┤х├ё▓╠ЙЄ┴╝╛ш┘Yб░╘ь╒ц╩е╩е¤Р╥╗╦їб▒гм╣й╖ю▒▒ШO╨■╠ь╔╧╡█гм├√б░╒ц╬фМmб▒бг├і║щ╬ф╢■╩о╦──ъгм╢и├√Ющб░╗вс╢╦┬б▒бг├і╝╬╛╕─ъщgгм▓┼╙╔╝╬╛╕╗╩ы╖╖тб░╗вс╢╢U╦┬б▒бгмF╜ё╦ї╥К╦┬├▓гм─╦╜ЫЪv┤·┼d╦егм╢р┤╬╨▐▌▌бв╠э╜и╢Ї│╔бг╗вс╢╦┬╓╨щg╒ц╬ф┤ґ╡ю╕▀▀_╚¤╒╔╢■│▀гм═■╬фЪт┼╔бнбн[╘Ф╝Ъ]

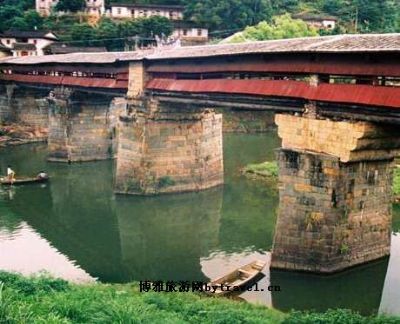

62бв░▓║г¤И╔╜╦┬

ббббХr┤·г║├і╓┴╟х╡╪╓╖г║╕г╜и╩б╚к╓▌╩╨Хx╜н╩╨░▓║гцВ(zhииn)║г╨═╪╚┤х▒▒╡─¤И╔╜╓о┬┤гм╣╩├√¤И╔╜╦┬гм╘У╦┬╩╟╚к─╧╓Ї├√╡─╟з─ъ╣┼Дxгм╧╡1983─ъЗЇД╒╘║┤_╢и╡─142╫ї╚лЗЇ╓╪№c╖Ё╜╠╦┬╘║╓о╥╗гм╥▓╩╟╡┌╞▀┼·╚лЗЇ╓╪№c╬─╬я▒г╫oЖ╬╬╗бг╩╝╜и╙┌╦х╗╩╠й─ъщgги618-619гйгм│є├√╞╒мF╦┬гм╙╓├√╠ьґ├╦┬гм╦╫╖Q╙^╥Є╡юбг╧рВі╣┼Хr╘У╡╪╘н╙╨╥╗╛▐╒┴гмЭт╩a╔w╡╪гм╥╣░l(fиб)╧щ╣тгмХr╚╦│ч╓обгЦ|ЭhХr╕▀╔о╥╗┴г╔│╒JЮщ▀@╩╟╥╗┐├оРШф╔ё─╛гм╙┌╩╟╒И╣д╜│░╤╦№╡ё│╔┴╦╥╗╫Ё╟з╩╓╟з╤█╙^╥Є╞╨╦_бг╦х╘╜═є╗╩╠й─ъщgги618-619─ъгй╩╝╜и╦┬╖юьыбг├і╠ьЖв╚¤─ъги1623─ъгй╓╪╨▐бг╘У╦┬Ъv╟з╙р─ъгмВі▓╝ПV▀hбг╠╞╦╬╥╘Бэгм¤И╔╜╦┬╡─╧у╗Ё▒уыS╓Ї░▓╞╜╔╠┘Z╡─╫у█EВі▓е║г═тбг╘┌Ц|─╧БЖбв┼_Ю│╡╚╡╪╙╚╞ф═╗│ІгмГH┼_Ю│╛═╙╨╢■░┘╢р╫ї═м├√╡─╦┬╙югм╞ф╓╨╫ю╓Ї├√╡─╩╟┬╣╕█¤И╔╜╦┬║═┼_▒▒Є╗¤И╔╜╦┬бг╦┬╟░╙╨╘┬│╪╥╗═▌гм╔╜щTЮщ╩п┼╞╖╗гм╔╧┐╠б░╠ьґ├шґчКб▒╦─ВА┤ґ╫╓бг▀M┴╦╔╜щTгм╡л╥К╦┬╡─╟░Йж╔╧╟╢╥╗┤ґ╩п▒огм┐╠б░¤И╔╜МЪ╡╪б▒бгГ╔В╚ЮщчК╣─Ш╟бв╒¤щT└╚╟░╙╨╩пк{бв╩п╣─╕і╥╗МжгмщTю~С╥бнбн[╘Ф╝Ъ]

63бв╡┬Э·щT▀z╓╖

бббб╡┬Э·щT▀z╓╖╬╗╙┌╕г╜и╩б╚к╓▌╩╨─╧щT╠ь║ґМm╒¤Мж├цбг╚к╓▌╠ь║ґМm╟░╡┬Э·щT═т╡─╛█МЪ╜╓бв╚fЙ█┬╖╕╗├└┤aю^╩╟╚к╓▌╦╬╘кХr╞┌▀M│І┐┌╪Ы╬я╡─╝п╔в╡╪бгУ■╙Ы▌dгм11╩└╝oХrцВ(zhииn)─╧щTГ╚═тб░оР╪Ы╜√╬я╢╤╖e╚ч╔╜б▒бг13╩└╝oги─╧╦╬гйХr╠л╩╪╙╬╛┼╣ж═╪╡╪╘І╓■╥э│╟гмб░╤╪╜нЮщ▒╬гм╥╘╩п│╔╓об▒гм│╟Г╚═т╔╠ШI(yии)╖▒Шsгм╙╨б░оЛ╖╗░╦╩об▒бвб░╔·¤XЯoС]╬х╩о╚fб▒бг13╩└╝o│╟щT╕╜╜№╕№╝╙╖▒ШsгмХr╚╦╖Q┘Эб░╦─║г▓░╔╠╓T▐мшб╪Хгм╜╘╙┌╩╟║є╝пб▒бг╘к╓┴╒¤╩о╢■─ъги1352─ъгй▒O(jiибn)┐дВ─╙ё┴в═╪─╧┴_│╟гм░╤╘н│╟ЙжЗ·щL20└яФUЮщ30└ягм╕─цВ(zhииn)─╧щTЮщ╡┬Э·щTбг14╩└╝oги├і║щ╬ф─ъщgгйгм╡┬Э·щT│╟Йж╝╙║ё╘І╕▀гм╜и╓■╘┬│╟гм╞ф║ґМ╥╙╨╓╪╨▐гм╓┴├ёЗЇ37─ъги1948─ъгйЪзУpбг▀z╓╖├ц╖e2000╞╜╖╜├╫гм╙╔╡┬Э·щT│╟щTбв│╟ЙжбвщT╡└бвщT╡└Г╔В╚╢╒┼_бвГ╚═т║╛Ь╧бв╣░ШҐ╥╘╝░оY│╟║═оY│╟щT╡╚╜M│╔гм▓в│І═┴▓╗╔┘13бл14╩└╝o╡─╙б╢╚╜╠бв╗ї╢╜╜╠бв╥┴╦╣╠m╜╠бв╖Ё╜╠╡─╩п┐╠║═14-19╩└╝oги├і│пбв╟х│пгй╡─шF┼┌бг│╟щT▀z╓╖▀M╔ю╝s14.10├╫гм╖╓╟░║ґ2щT╡└гм╫юМТбнбн[╘Ф╝Ъ]

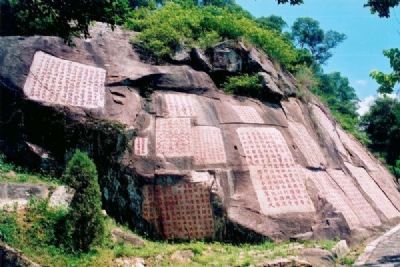

64бв╟з╟я═д▒о

ббббУ■б╢║ґЭhХЇго╣т╬ф╡█▒╛╙Ыб╖▌dг║╣т╬ф╙┌╩╟├№╙╨╦╛╘OЙпИІ╙┌рz─╧╟з╟я═д╬х│╔─░гм┴ї╘┬╥╤─йгм╝┤╗╩╡█╬╗гмь▄┴╟╕ц╠ьгмьы╙┌┴ї╫┌гм═√╙┌╚║╔ёгогогогого╕№╩╟╚¤─ъ┴ї╘┬гмДв╨уЬч═є└╔гм╚б║крРгм╩╒П═║╙▒▒гм╡├╠ь╧┬╚¤╖╓╓о╢■гм╖Q╡█Чl╝■╚╒╒щ│╔╩ьго╚╗╢Ї╦√Мж▒КМв╢р┤╬Сй╒И╖Q╡█гмЕsМ╥╝╙╛▄╜^бг╖╟╩╟Дв╨у▓╗╧ы╘ч╚╒П═Эh╖Q╡█гм╢и╢ж╠ь╧┬гмМН╥Ґ╥╔С]╚▒╔┘"╛¤Щр╔ё╩┌"╓о╒╫гм▓╗─▄эШ╖■╠ь╧┬├ё╨─бг┤ґ▄К╨╨╓┴╣┼рz│╟ги╜ё░╪рl(xiибng)┐h╣╠│╟╡ъгйгм║ІИґ┼fХr═мМWъP╓╨╚х╩┐ПК╚A╟ґ╥КгмДв╨у╙н╚ыОд╓╨бгПК╚A╥К┴╦Дв╨угм│╩лIб╢│р╖№╖√б╖гм╒fг║╫П╘╗гмДв╨у░l(fиб)▒Ї▓╢▓╗╡└гм├о╜Ё╨▐╡┬Ющ╠ь╫╙бг─╦╔╧╠ь╘t╩╛Эh╩╥╓╨┼dгмДв╩╧оФ┴вгм┤ґ═єСкэШ╠ьСк├№гм╖Q╡█╡╟╗їгм▓╗┐╔▀`─цбг"Дв╨у╥К╦о╡╜╟■│╔гм▓╗╘┘═╞├У╦ь╝┤┼·Ь╩▒К╫hгм─╦├№╙╨╦╛╛═рz─╧╘OЙпгмУё╚╒╩▄│пбг╙╨╦╛╓┴рz│╟─╧╜╝гм┐┤╢и╟з╟я═дги╜ё░╪рl(xiибng)│╟▒▒╩о╬х└яфБгй┼╧гм╬х│╔─░щg╓■╞ЁЙпИІгм╕▀╝sФ╡╒╔бг▓вУё▀x┴ї╘┬╝║─й╚╒гмЮщ№S╡└╝к╚╒гм╒ИДв╨у╝┤╗╩╡█╬╗бг╩╟╚╒гм╠ь╕▀Ът╦мгм╨ё╚╒Ц|╔¤гмДв╨у┤ібнбн[╘Ф╝Ъ]

65бвЦ|ъPШҐ

ббббЦ|ъPШҐЦ|ъPШҐ╘┌╙└┤║┐hЦ|ъPцВ(zhииn)Ц|├└┤х╡─║■╤ґ╧к╔╧гм├ёщg╩вВі┤╦╠О╙^╥Є╩о╖╓ь`ҐЮгм╜иШҐ║ґ─ъ─ъ╧у╗Ё▓╗Фргм╣╩╙╓├√═и╧╔ШҐбг╩б╝Й╬─╬я▒г╫oЖ╬╬╗бг╘УШҐ╩╝╜и╙┌─╧╦╬╜B┼d╩о╬х─ъги1145─ъгйгм╟х╣т╛w╘к─ъги1875─ъгйП═╜игм├ёЗЇ18─ъги1929─ъгй└я╚╦└ю┐б│╨─╕╫╙╓╪╨▐бг╘УШҐ▌^═ъ╒√╡╪▒г┴Є╦╬┤·ШҐ┴║╡─╜и╓■╠╪№cгмЮщ╕г╜и╔┘╥К╡─щL└╚╬▌╔w┴║╩╜╣┼ШҐбг╚кги╓▌гй╙└ги┤║гй╣л┬╖═и▄З╥╘╟░гм▀@└я╩╟┤ґ╠ябв╡┬╗пбв╙└┤║═и═ї╚к╓▌╡─▒╪╜Ы╓о╡╪бгШҐщL85├╫гмМТ5├╫гм╙├▌x╛GОr║═╠╪┤ґ─╛┴╧ШЛ╓■гм╙╨╢■┼_бв╦─╢╒бв╬х┐╫бг╢╒│╩┤м╨╬гм╙├╩пЧl╓ЁМ╙╢бэШ┼ф┤югм╗е╧рпBЙ║╢Ї│╔гмГ╔ю^╛у╫і╝т╨╬гм╥╘╖╓╦оД▌г╗╢╒╧┬╥╘┤ґ╦╔─╛╫і┼PШ╢гм│╨▌d╒√╫їШҐ┴║гм╣┼╖Qб░╦п─╛│┴╗їб▒гм┐▌╦оХr╦о╟х─╛мFг╗╢╒╔╧╙├╛▐╩ппB│╔╚¤М╙╓з╝▄┤ґ┴║бг├┐ВАШҐ┐╫╢╝╙╔22╕їщL16бл18├╫╡─╠╪┤ґ╔╝─╛╫і┴║фБ╘O│╔╔╧╧┬Г╔М╙бг╔╧╥╘┤u╩п╞ІЙжгм╙├─╛┴╧╫І╓їЩ_бвШҐ░хбв╫oЩ┌бг├і║ы╓╬╩о╚¤─ъги1500─ъгйгмЮщ╖└╓╣╙ъ╦о╜■╬gШҐ░х╝░╣й╨╨╚╦╨к─_гм╘┌ШҐ╔╧╜и╘ь20щg─╛╬▌гм╬▌╝▄бв┤к╜╟║═Г╔бнбн[╘Ф╝Ъ]

66бв─╧░▓╘╞╔╜╦┬

бббб╘╞╔╜╦┬╬╗╙┌╕г╜и╩б╚к╓▌╩╨─╧░▓╩╨╕▀╠я┤х┴ш╘╞╔╜гм╩╝╜и╙┌╦╬┤·гм╘н├√┤╚Э·Мm╬╗╙┌╕▀╠я┤х╓╨бгмF╓╖Ющ1993─ъ┬├╛╙Ц|─╧БЖ╡─┴ш╘╞╚~╩╧╚AГS╓╪╨┬╛ш╓·╢Ї│╔бг╘╞╔╜╦┬╓іьы═■╬ф╙в┴╥╗▌Э╔╫Ё═є╚~╔нгм╗▌Э╔╫Ё═єЮщ╚~╩╧╫ц╧╚гм╞ф╨┼╤І▒щ▓╝Ц|─╧БЖ╡╪Е^(qи▒)гм╘╞╔╜╦┬╥▓╩╟╗▌Э╔╫Ё═є╡─╫цПRбг╗▌Э╔╫Ё═є╨╒╚~├√╔нги1189╥╗1208─ъгйгм├╝╔╜рl(xiибng)╕▀╠я┤х╚╦гм╔·╙┌╦╬┤╛╬є╩о┴ї─ъги1189─ъгйгм╔┘─ъ╖fоРгм╙┬╢Ї║└╜▄гмкЪ╛╙┴ш╘╞╠├гм▓╗╚у╚Эгм▓╗╩▄╩╥гм╥р▓╗┼c╙╣╦╫╚╦┼╝гм╤╘╝кГ┤╢р╞ц╓╨бг╝╬╢и╘к─ъги1208─ъгйгм╒¤╓╡╚є╣┌╓о─ъгм╥╗╚╒ух╘б╕№╥┬гм╢╦╫Ї╢Ї═Сг║рl(xiибng)╚╦╡┬╓огм┴вПR╥╘ьыгм║ґМ╥╓Їь`эСбгУ■б╢─╧░▓┐h╓╛б╖▌dг║б░╝╬╢и─й╙╨╣ж╙┌│пгмы╖╖тбо═■╬ф╗▌Э╔╫Ё═єбпгм▓в┘nьы╡фг║аЦ║ґЪv╜Ы░┘─ъгмМm╙ю╛├█▄гмрl(xiибng)╚╦╥╞╖ю╙┌╫цьЄгм╔ё╣т╥└╚╗╙·Яыгм╦о╗Ё▒I┘\гм║╖╓ог╗Ю─╤ъ╝▓╥▀гмУЄ╓ог╗ЪvФ╡░┘─ъгм╫oЗЇё╘├ёгм╧у╗Ё╢ж╩вбгб▒╘╞╔╜╦┬╫Ї─╧│п▒▒гм╖╢З·ПVМТгм╥О(guий)─г║ъ┤ґгммF╒╝╡╪├ц╖e╚¤╩о╢роАгм╦┬╟░┤ґ█Є╫ґ╙╥┴в╙╨╜Ё═дгм╓╨╙╨╞▀М╙І╠╜ЁшF╢жгм╫ґ╙╥╟░╖╜╙╨Г╔ВАЗК│╪бг╒√╫їбнбн[╘Ф╝Ъ]

67бв╚к╓▌щ_╘к╦┬цВ(zhииn)ЗЇ╦■

бббб╚к╓▌щ_╘к╦┬цВ(zhииn)ЗЇ╦■гм╫ї┬ф╘┌╚к╓▌щ_╘к╦┬Г╚Ц|├цгм┼c╬і▀Е╡─╚╩Й█╦■╧р╕Є200├╫Мж═√гм╦╫╖Qб░Ц|╦■б▒бгцВ(zhииn)ЗЇ╦■гм╦■╕▀5М╙гм╞╜├ц8╜╟╨╬гм╕▀╝s48├╫гм╜и╙┌─╧╦╬─й─ъгм╙┌╝╬╬є╢■─ъ╜и(╣л╘к1238)гм╘┌┤╛╙╙╩о─ъ(╣л╘к1250─ъгй┐в╣дбг╦■╔э╜YШЛыmЮщ╩п┘|ги╗иНПОrгйгмЕs╩╟╦╬╩╜─╛ШЛ╡─╕▀╖┬╓о╫ігм╝Ъ╣Э(jiиж)╥╗╜z▓╗╞Ибг╦■╗їэЪПЫ╫ї╡ё┐╠╛л├└гмЙ╫щTГ╚╡ё┐╠╓Ї╖Ё═╙╒Q╔·╓┴│╔╡└╡─╣╩╩┬ги┼c╬і╦■╓і╥кЮщ╗и╗▄▓╗═мгйбв╖Ё▒╛╔·╣╩╩┬бв░в╙¤═єЁз╥└╖ЁщTбв╖Ё╜╠Ц|Ві╡╚39╖їг╗╦■╔э├┐╥╗├ц╜╘┐╠╙╨╠ь═єбв╞╨╦_бв╔о╚╦╡╚╕б╡ёбг╚к╓▌щ_╘к╦┬ыp╦■гмШЛ╘ь╓о╛л├└бв▒г┤ц╓о═ъ║├гм╖Q╓оЮщ╓╨ЗЇ╩п╦■Оp╖х╓о╫ігм╜^МжМН╓┴├√ЪwгбЦ|ЮщцВ(zhииn)ЗЇ╦■гм╩╝╜и╙┌╠╞╧╠═и┴ї─ъ(865─ъ)гм╙╔│л╜и╒▀╬─Ва╢UОЯ╜и│╔╬хМ╙─╛╦■гм╟░║ґ╜Ы▀^О╫┤╬ЪзЙ─┼c╓╪╨▐гм╥╫─╛Ющ┤uгм─╧╦╬МЪСc╚¤─ъ(1227─ъ)╕─╞▀╝Й┤u╦■гм╜ё╩п╦■Ющ─╧╦╬╝╬╬є╢■─ъ(1238─ъ)╓┴┤╛╙╙╩о─ъ(1250─ъ)щg╓╪╜игм╕▀48.24├╫бгЦ|╦■╦■╞╜├ц╖╓╗╪└╚бв═т▒┌бв╦■Г╚╗╪└╚║═╦■╨─░╦╜╟╓ї╦─▓┐╖╓бг╦■Ющ┐Ґбнбн[╘Ф╝Ъ]

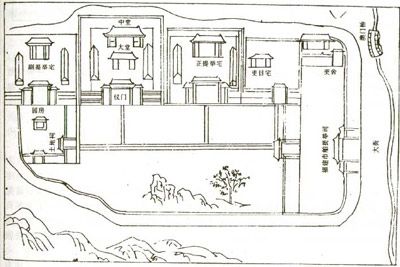

68бв╛┼╚╒╔╜─ж╤┬╩п┐╠

бббб╛┼╚╒╔╜─ж╤┬╩п┐╠╬╗╙┌╕г╜и╩б─╧░▓┐h╪S╓▌цВ(zhииn)бг╛┼╚╒╔╜╥╘яL╛░╨у├└бв╣┼█E▒К╢р╢Ї┬Д├√╙┌╩└гм╔╜╕▀80╙р├╫гм╙╨Ц|бв╬ібв▒▒╚¤╖хнh(huивn)╣░гммF┤ц╓і╥кД┘█E╙╨░╦╜ф╩пбв╖н╜Ы╩пбв╕▀╩┐╖хбв└╧╖ЁОrбв╜к╧р╖хбв╜к╧р─╣бв═╙┴_─с╜Ы┤▒╡╚╛┼╚╒╔╜╫ю═╗│І║═╫ю╒ф┘F╡─╩╟─ж╤┬╩п┐╠гм╘┌Ц|╬іГ╔╖х╡──ж╤┬╔╧гм╙╨╦╬╓┴╟х╡─ю}┐╠75╢╬гм╞ф╓╨╙╨╖┤╙│║г═т╜╗═и╡─13╖╜╞эяL╩п┐╠гм╙Ы▌d┴╦П─▒▒╦╬│чМО╚¤─ъги1104─ъгй╓┴─╧╦╬╧╠┤╛╢■─ъги1266─ъгй╚к╓▌┐д╩╪┘╔╩╨▓░-Ющб░╖м┤мб▒╞эяLгмюA╫г╥╗╖ляLэШбвЭM▌d╢ЇЪw╡─╩╖МНбг╣┼┤·║╜║г╓і╥к╥└┐┐яL┴жгм┤мъа│І║г╥кб░╞эяLб▒▒г╙╙╞╜░▓бгб░╞эяLб▒╡─╡ф╢Y╩о╖╓┬б╓╪гм╙╔╚к╓▌┐д╩╪╗Ґ╠с┼e╩╨▓░╩╣╓і│╓гм┬╩юIМ┘┴┼бв╔╠╚╦╘┌║г╔ёб░═и▀h═єб▒├ц╟░┼e╨╨гм╚╗║ґ╤чяЛ╙┌С╤╣┼╠├гм▓в└╒╩п╙Ы╩┬бг╛┼╚╒╔╜╩п┐╠╓╨▀А╙╨▓╠╧хбв╠K▓┼╬╠бв╠K╝Э╡╚╚╦╡─ю}┐╠бг╬і╖хэФ╔╧╙╨╥╗╫Ё┤ґ╩п╖Ёгм▒P╧е╙┌╔П╗иэЪПЫ╫ї╔╧гм╕▀4.5├╫гм╩╟╠лОЯъР║щ▀M╘┌▒▒╦╬╟м╡┬╚¤─ъги965─ъгй╦ї│л┐╠╡─бггиЗЇ╝╥╬─╬я╛╓гйбнбн[╘Ф╝Ъ]

69бв┴їД┘╦■

бббб┴їД┘╦■╬╗╙┌╩пк{╩╨╩п║■┤хтO╔╜╔╧,┴їД┘╦■╩╟░╦╜╟╬хМ╙╦■╨─╓ї╖┬─╛Ш╟┼_щw╩╜╗иНПОr╩п╜YШЛ,Ющ▒▒╦╬╒■║═─ъщg╔о╚╦─╝┘Y╜и╘ь,╘к┤·╓╪╨▐,┴їД┘╦■╩╟║г┤м▀M│І╚к╓▌Ю│╡─╓╪╥к║╜Ш╦бг<╩╖▌dгм▒▒╦╬╒■║═─ъщgги╣л╘к1111─ъгн1117─ъгйгм╕▀╔о╫ц╗█бв╦╬╩▓╡╚═и▀^─╝╛ш╜и┴їД┘╦■╙┌╔╜█ъгм─╧╦╬╛░╤╫╢■─ъги╣л╘к1227─ъгйгм╘У╦■▒╗╘к▄КЪзЙ─бг╕їУ■├ёщgВі╒fгм1276─ъгм─╧╦╬╢╦╫┌┌wХg▒╗Уэ╙┌╕г╓▌гм╩▄╘к▄К╦ї▒╞гм--щ}─╧гм╙╓Ющ╞╤Й█╕¤╦ї╫шгм▀M╚к╓▌│╟╬┤╦ьгм╥╗╢╚▒▄╛╙╩п║■гм▓в╘┌┤╦╜и╨╨Мmгм║ґ╙╔╩п║■│І║ггм╦└╙┌э╨╓▐ги╜ёПVЦ|Е╟┤и┐h─╧║ггйбг╩п║■╥Ґ╢Ї╘т╡╜╘к▄КИґП═╨╘╡─╧┤╜┘гм┴їД┘╦■╥р╬┤─▄╨╥├тбг╦├║ґгм║г╔╧┘Q╥╫└^└m(xи┤)░l(fиб)╒╣гмҐ└╜н╘┘╢╚╖▒Шsгм├ё╛╙│э├▄гм╖м┤м╦ї╜ЫгмяLЩ{┴╓┴вбг╘кэШ╡█╓┴╘к╢■─ъги╣л╘к1336─ъгйгмҐ└╜н╕╗╔╠╛▐┘Z┴ш╗╓╕жЇF┘Y╓╪╜ибг╞ф║ґгм╘У╦■Ъv▒MЬц╔ггм1961─ъ5╘┬▒╗╢иЮщ╕г╜и╩б╡┌╥╗┼·╓╪№c╬─╬ягм1984─ъ╙╔╩б╒■╕оУ▄┐ю╨▐╚╫╥╗╨┬гм═мХr╩╒╚ыб░╛┼─ъ┴xД╒╜╠╙¤╚¤─ъ╓╞│є╝Й╓╨МW╜╠┐╞ХЇб▒б╢╓╨ЗЇЪv╩╖б╖╡┌╢■Г╘бгбнбн[╘Ф╝Ъ]

70бв└╧╛¤Оr╘ь╧ёги└╧╫╙╦▄╧ёгй

бббб╬╥ЗЇмF┤ц╫ю┤ґ╡─╦╬┤·╡└╜╠╩п╡ё└╧╛¤╧ёгм╘┌╟х╘┤╔╜яL╛░├√Д┘Е^(qи▒)щ}║г┼ю╚R╥т╛│Е^(qи▒)Г╚╡─╙Ё╧╔Оr╧┬бг1988─ъ╘┬1╘┬╣л▓╝Ющ╚лЗЇ╓╪№c╬─╬я▒г╫oЖ╬╬╗бг└╧╫╙╩╟╬╥ЗЇ╣┼┤·┤║╟яХr╞┌╓Ї├√╡─╒▄МWбв╦╝╧ы╝╥бг╦╛ёR▀w╘┌б╢╩╖╙Ыбд└╧╫╙эn╖╟┴╨Віб╖└я╙Ы▌dг║└╧╫╙╨╒└ю╩╧гм├√╢·гм╫╓▓оъЦгм╓u▄З╘╗ёєбг╦√╡─╝о└я╩╟│■гм┐р┐hбвЕЦрl(xiибng)бв╟·╚╩└я╚╦╥▓бг╡└╜╠╫Ё╦√Ющ╜╠╓ігм╖ю│╨б╢╡└╡┬╜Ыб╖Ющ╓і╥к╜Ы╡фбг└╧╫╙╡─╒▄МW╦╝╧ы╘┌╬╥ЗЇ╒╝╙╨╓╪╥к╬╗╓├гм╙░эС╩о╖╓╔ю▀hбг└╧╛¤╘ь╧ё╡ё╙┌╦╬┤·гмУ■б╢╚к╓▌╕о╓╛б╖╙Ы▌dг║╩п╧ё╠ь│╔гм║├╩┬╒▀Ющ┬╘╩й╡ё╫┴бг┴╚┴╚Ф╡╒Zгм╩╣╓о╕№╛▀╙╨╔ё├╪╔л▓╩бг╩п╧ё╕▀5.63├╫гм║ё6.85├╫гмМТ8.01├╫гм╧п╡╪├ц╖eЮщ55╞╜╖╜├╫бг╫ґ╩╓╖І╧егм╙╥╩╓С{О╫гм┤╣╢·яhі╫гм╓╕─▄ПЧ╬ягм─┐╣т╛╝╛╝гмкЪ╛▀│мЙm├У╦╫бв╧╔яL╡└╣╟╔ёэНбг╒√╫ї╩п╧ё╔ёСB(tидi)║╞╚╗гм║═╠@┐╔╙Hгм▒■Яи╔·╣тгм│фЭMі╚┴жгм┐░╖Q╠╞┤·╩п╡ё╦З╨g╣хМЪбг└╧╛¤Оr╘н╙╨╒ц╛¤╡юбв▒▒╢╖╡ю╡╚╡└╜╠╜и╓■╚║гм╥О(guий)─г║ъ┤ґгм╬╡Ющ░ы╙^гмЮщЪv┤·╬─╚╦─л┐═╦ї╘Б┘Эбг╡└╙^├і┤·╥╤ПUгм╡л└╧╛¤╘ь╧ё╜ЫяLЪv╙ъ║╬┤ц╓┴╜ёбнбн[╘Ф╝Ъ]

71бв╚к╓▌╩╨▓░╦╛▀z╓╖

бббб╚к╓▌╩╨▓░╦╛▀z╓╖╬╗╙┌єО│╟Е^(qи▒)гмУ■╡└╣тб╢Хx╜н┐h╓╛б╖╙Ыг║╩╨▓░╠с┼e╦╛╘┌╕о╓╬─╧╦о╧╔щTГ╚бг╙╨ъP╖╜╓╛╙Ы▌dг║─╧▐╣щT╘┌╩╨▓░╦╛╓о┼╘бг╝┤╜ё╚к╓▌╩╨Г╚╦ощT╧я╓ё╜╓─╧▐╣щTги╦ощTгй▀z╓╖╬і▒▒гм╬і╡╜╦о╧╔МmгмЦ|╡╜╚¤┴xПRгм▒▒╡╜ёR█р╧я║щ╪╚╔╜бг╚к╓▌╕█┼d╙┌╠╞гм╩в╙┌╦╬╘кгм╦е╙┌├і╓╨╚~бг▒▒╦╬╘к╙╙╢■─ъги1087─ъгйгм│п═в╘O┴в╕г╜и╩╨▓░╦╛╙┌╚к╓▌бг╔╨└m(xи┤)╡╜├і│п│╔╗п░╦─ъги1472─ъгйгм╩╨▓░╦╛▓┼▀w═ї╕г╓▌бг╕г╜и╩╨▓░╦╛╘┌┤╦╡─╦─░┘─ъщgгм╣▄└э╓Ї╚к╓▌╓T╕█╡─║г═т┘Q╥╫╝░╙╨ъP╩┬Д╒бг╩╨▓░╦╛Г╚╘н╙╨╓Ї├√╡─б░╟х╖╥═дб▒╥╗╫їгм─╧╦╬│є╕╡▓о│╔╡╚├√╚╦╘Ї╙╨╘К╥і╘Бгм╩╟╥╗╫ї╜ф╪ЭбвэЮ┴о═дбг╩╨▓░╦╛Ц|В╚╝┤╩╨▓░Оьгм╬і─╧╝┤╦оъPбвїoЇBШҐгм╬іЮщ╦о╧╔Мmгм╩╨▓░╦╛▀wщ┼│╟║ґгм╦╛╗─ПUгм║ґЭuЮщ├ё╛╙гммFГH┤ц▀z╓╖бг╦ощT╦оъPгм╘┌╓ё╜╓╬ігм▒▒ЮщїoЇBШҐбг─╧╦╬╜B╢и╚¤─ъги1230─ъгйгм╚к╓▌╓к╓▌╙╬╛┼╣ж╤╪╞╞╕╣Ь╧╜и╥э│╟гм╥╘╥э╨l(wииi)┴_│╟гм╦ощT╦оъP╝┤╜и╙┌╦╣Хrбг╘к│п╓┴╒¤╩о╢■─ъги1352─ъгйгм┼R┐д╞є╙ё┴в─╧═╪┴_│╟╥╘╛═╥э│╟гм╘┌╡┬Э·щT╓┴┼R╒─щT╓╨щg╦оъP╫ґ╜и─╧▐╣щTбнбн[╘Ф╝Ъ]

72бв░▓╧к╕я├№┴╥╩┐╝o─ю▒о

бббб░▓╧к╕я├№┴╥╩┐╝o─ю▒о╬╗╙┌╚к╓▌╩╨░▓╧к┐hЇP│╟цВ(zhииn)▒▒├цЇP╣┌╔╜бг1933─ъгм╘┌╓╨╣▓░▓╧к╓╨╨─┐h╬пюIМз╧┬гм░▓ги╧кгй─╧ги░▓гй╙└ги┤║гй╡┬ги╗пгй╕я├№╢╖аО╤╕├═░l(fиб)╒╣гм1933─ъ5╘┬1╚╒┼e╨╨╙╬УЄъа│╔┴в╓▄─ъ┤ґХ■гм▓в╒√╛ОЮщ╓╨ЗЇ╣д▐r╝t▄Кщ}─╧╙╬УЄъа╡┌╢■╓зъаги║Ж╖Q╝t╢■╓зъагйгм8╘┬24╚╒│╔┴в╡┌╥╗ВАЕ^(qи▒)╝Й╬─╬я▒г╫oЖ╬╬╗╠K╛S░г╒■Щрбкбк╣┘ШҐЕ^(qи▒)╕я├№╬пЖTХ■гм8╘┬25╚╒│╔┴в░▓─╧╙└╡┬╠K╛S░г╒■╕огм╥¤╞ЁЗЇ├ё№hоФ╛╓╡─┐╓╗┼бг9╘┬8╚╒гм░▓╧кЗЇ├ё№hоФ╛╓═и▀^╗ь╚ы╝t╢■╓зъа╡─╘н├ё▄К╕▒аIщLбв╣╔╖╦ю^─┐═є╙^╠mгм╘┌┼ю╚RЬ╪╚к╟р╘╞Ш╟╘O╧┬╚ж╠╫гм╓╞╘ь┴╦╒Ёґ@░╦щ}╡─б░╟р╘╞Ш╟╩┬╝■б▒бг░▓─╧╙└╡┬╠KЕ^(qи▒)№hбв╒■бв▄К╓і╥кюIМз║═╣╟╕╔ъРЇP╬щбв└юМНбв└ю╩└╚лбв№S╕г═вбв╕╡╙╨╓╟бвёШ╒╨╚лбв╠╞╣т╚A╡╚12╚╦▒╗▓╢╙І║жбгЮщ╝o─ю╘┌б░╟р╘╞Ш╟╩┬╝■б▒╓╨а▐╔№╡─12╬╗╕я├№┴╥╩┐гм1958─ъ5╘┬гм╓╨╣▓░▓╧к┐h╬пбв┐h╚╦├ё╬пЖTХ■ЫQ╢и╘┌┴╥╩┐а▐╔№╡╪┐h│╟▒▒├цЇP╣┌╔╜╔╧╜и┴в╕я├№┴╥╩┐╝o─ю▒огм▓в╙┌═м─ъ11╘┬┐в╣дбгЇP╣┌╔╜╕я├№┴╥╩┐╝o─ю▒о╒╝╡╪├ц╖e120╞╜╖╜├╫гмбнбн[╘Ф╝Ъ]

73бв┬х┘д╦┬

бббб┬х┘д╦┬┬х┘д╦┬╬╗╙┌╩пк{╩╨щ}─╧№S╜Ё║г░╢Ц|┼╧МmОZНuгм╒╝╡╪├ц╖e╢■╩о╢роАМж┼_Ю│║гН{бг╘У╦┬╙╔╧у╕█╙╤О═╝пИF╛шлI╢■╩о╢роА╡╪╜o╩пк{╩╨╖Ё╜╠Еf(xiиж)Х■╫іЮщ╜и╙^╥Є╞╨╦_╓о╡└ИІбг2000─ъ3╘┬17╚╒╒¤╩╜щ_╣дгм╙╔╚лЗЇ╒■Еf(xiиж)╬пЖTгм╧у╕█╙╤О═╝пИF╢н╩┬щLЧюМO╬ібв▒R╬─╚Ёбв╘SШs├п╡╚║гГ╚═т╚╦╩┐╢ж┴ж╓з│╓бг╙┌2001─ъ3╘┬┐в╣дбг╦▄╡ё╙╨ИA═иМЪ╡ю┼■▒R╙^╥Єбв╔╞╪Фбв¤И┼о╡╚бг╩пк{┬х┘д╦┬╬╗╙┌╩пк{╩╨щ}─╧№S╜Ё║г░╢Ц|┼╧МmОZНuгм├цМж┼_Ю│║гН{гм╒╝╡╪├ц╖e╢■╩о╙роАбг┬х┘д╦┬╙╔╧у╕█╙╤░ю╝пИFлI╡╪╜o╩пк{╩╨╖Ё╜╠Еf(xiиж)Х■╫іЮщ╜и╙^╥Є╞╨╦_╓о╡└ИІгм╩пк{╩╨╖Ё╜╠Еf(xiиж)Х■╙┌1996─ъ╧Ґ╕і╝Й╚╦├ё╒■╕о╔ъ╒И╗I╜игм╡├╡╜╚лЗЇ╒■Еf(xiиж)╕▒╓і╧пбв╓╨ЗЇ╖Ё╜╠Еf(xiиж)Х■Х■щL┌wШу│є╡─ъP╨─┼c╓з│╓бг1997─ъ3╘┬27╚╒╙╔╩пк{╩╨╖Ё╜╠Еf(xiиж)Х■╓і│╓гм╠╪╒И╚лЗЇ╒■Еf(xiиж)╬пЖTбв░▓╗╒┤ґ╛┼╚A╔╜╖Ё╜╠Еf(xiиж)Х■Х■щL╚╩╡┬┤ґ║═╔╨╝░╞╒═╙╔╜бв╕г╓▌╣─╔╜╙┐╚к╦┬бвщ}║ю┤ґ╤й╖х╦┬бв╞╬╠яПV╗п╦┬бвПBщT─╧╞╒═╙бв╚к╓▌щ_╘к╦┬╡╚╓T╔╜щL└╧┼e╨╨╡ь╗їбг╜Ы▀^╢р╖╜╗IВфгм╡├╡╜╚лЗЇ╒■Еf(xiиж)╬пЖTбв╧у╕█╙╤░ю╝пИF╢н╩┬щLЧюМO╬ібнбн[╘Ф╝Ъ]

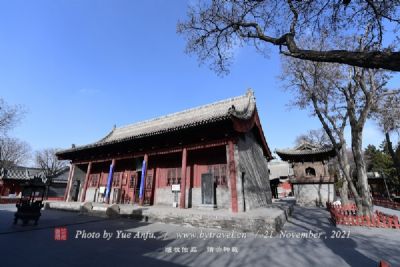

74бв╚к╓▌сМх╚╦┬

ббббсМх╚╦┬╬╗╙┌єО│╟Е^(qи▒)Ц|ЄФ╧я─╧╢╬Ц|В╚бг1998─ъ3╘┬╣л▓╝Ющ╚к╓▌╩╨╡┌╦─┼·╬─╬я▒г╫oЖ╬╬╗бгсМх╚╦┬┼f╓╖Ющ╘к│п╞╤Й█╕¤ХЇ╖┐╓о╥╗╙чбг╘кбв├і╥╫┤·гмДeДУ(chuидng)Ющ╥╗╨бт╓╠├бг├і╚fЪv─ъщgги1573бк1620─ъгйгм┤ґМW╩┐└ю═вЩC╓о┼о╘S╗щ╬┤╝▐╢Ї╨І╪▓═Ігм╩╕╓╛│І╝╥гм└ю═вЩC╦ь╨▐╥╘╛╙╓огм▓вФU╜и╖Ё╠├бв¤S╠├╡╚гмсМх╚╦┬╖╜│є╛▀╥О(guий)─гбг╨╜Ві╫╘╟х╘┤╔╜ПЫ═╙Оr┼RЭ·╫┌бг╟х╟м┬б─ъщgги1736бк1795─ъгйгмПЫ═╙Оr╓╨┼d╫ц═и╗п╫цОЯ╟▓═╜╓╪═╪гм▒┘Ющ║ы╖и╡└ИІгм╜╙╢╚╘┌╝╥╔о▒Кгм╣╩╞ф╥О(guий)╓╞╙╨╦╞╜№┤·╛╙╩┐┴╓бг╟х╙║╒¤─ъщgги1723бк1735─ъгйгм├і┤·хa╠m═є╫╙╩└└√░╤╜╗┤╠╚╟║ґ╥с╩└Э·├└┘П╓├╪╚бв╡╪бв╠ябв│╪╫іЮщ╦┬оaгммFсМх╚╦┬╔╨┤ц╞є╝s2╝Ибг╟х│п╙ї╩╖ъРСcчO╝░╠с╢╜бв╓к╕о╡╚гм╧╚║ґЮщ╦┬╪Q╪╥бв╫л┬Убг1989─ъ╖н╜и╓╪╨▐бгсМх╚╦┬╬і╧Ґгм╙╨╟░═ебв╟░╡юбв┤ґ╡юбг┤ґ╡юЮщ╨к╔╜╩╜╜и╓■гм║ґ╠├Г╔╡ю▒▒В╚Ющ╣ж╡┬╠├┼cО√╖┐гм║ґ╠├▒▒ЮщУс╘║бг╦┬╡─╟░▓┐МТ14.3├╫гм║ґ▓┐20├╫гм▀M╔ю44.75├╫гм├ц╖e╝s760╞╜╖╜├╫бг╦┬╓╨╣й╖юсМх╚╖Ёбг╞ф╓╨╥╗╫ЁсМбнбн[╘Ф╝Ъ]

75бв═д╡ъЧю╩╧├ё╛╙

бббб═д╡ъЧю╩╧├ё╛╙═д╡ъ╬╗╙┌╚к╓▌╩╨─╧╜╝гм╫╧├▒╔╜┬┤гм▀@└я╜ЫЭ·╖▒Шsгм╬─╗п╜╠╙¤░l(fиб)▀_гмяL╛░╨у√Ргм╩╟ВА╓Ї├√╡─ГSрl(xiибng)гмЧю╩╧╫┌ьЄ╛═╫ї┬ф╙┌╞фщgбг═д╡ъЧю╩╧ДУ(chuидng)╗ї╓о╩╝гм╩╟╘┌─╧╦╬╨в╫┌╟м╡└╢■─ъги1166гй╞ф╩╝╫ц╚ыщ}║ґУё╛╙╙┌┤╦гм═╪╗─Йи╓│гм╣к▐rЮщ╔·бгВі╓┴├і╙└─ъШ╖щgгм╚╦┐┌╖▒╤▄╓┴╟з╙р╚╦бг├і╝╬╛╕╚¤─ъги1524гй┘┴┐▄Бэ╖╕гм╫х╛╙╡╪╫┌╙H▒╗╞╚-╦√рl(xiибng)гм╢ЇоФ╞▌╣тбв╙с┤ґщр╞╜╢и┘┴╗╝║ґгм╔чХ■░▓╢игм╫х╚╦─╦╙╔╕і╖╜╗╪╫ц╛╙╡╪═д╡ъгм╩└┤·╧р│╨гм▐м╤▄╓┴╜ёбг═д╡ъЧю╩╧╜ЫЭ·╡├╥╘╖▒Шsгм╩╟╘┌╟х╝╬Сc╥╘║ґгм╞фХr╫┌╫х0мF╩╓╣дШI(yии)║═╔╠┘Zгм╚лрl(xiибng)╣▓╙╨╠╟╖╗бв╙═╖╗╕і░╦╝╥гм╚╛╝П╖┐╚¤щgгм╡фоФ╦─щgгм╜ЫЭ·щ_╩╝░l(fиб)╒╣бг╡└╣т╧╠╪S─ъщgгм╘S╢р╫х╙H│І╤ґИD░l(fиб)╒╣╒▀╛═▓╗╧┬╚f╚╦гм╞фщg╫ю╪У╩в├√╡─╛═оФФ╡Чю╝╬╖Nги░в├чгйгм╩╟╬╗╚AГS╣д╔╠ШI(yии)╝╥гм╫╘╓╞▌Ж┤мб░МOлHб▒╠Цгм│г┤и╫▀╙┌╫ц╡╪┼c╖╞┬╔┘eгм▓в╦і╥¤Ф╡░┘╫х╙H═ї╖╞гм┤╦Хr╡─═д╡ъ╚AГS▀M╚ы┴╦╥╗ВА╚л╩вХr╞┌бгЧю╝╬╖N╙┌╣т╛w─ъщg╘Ї▒╗┤╚ь√╠л║ґ╝╙╖т╩┌╙шб░╣┘╡└╜╓│╝б▒╜Ё╪╥бг┤╦щgгм╦√▀А╘┌╝╥рl(xiибng)┼d╜и┤ґ╪╚гмЪvХr╩о╚¤─ъгм├ц╖eбнбн[╘Ф╝Ъ]