ҪӯйTКРОДОп№ЕЫEҪйҪB

ҸV–|КЎ РВ•ю…^(qЁұ) Е_ЙҪКР ¶чЖҪКР й_ЖҪКР ЕоҪӯ…^(qЁұ) ъQЙҪКР ҪӯәЈ…^(qЁұ) ҪӯйTКРОДОп№ЕЫE ҪӯйTКРјtЙ«ВГУО ҪӯйTКРГыИЛ№КҫУ ҪӯйTКРІ©Опр^ ҪӯйTКРК®ҙумфМГ 4Aҫ°…^(qЁұ) ҪӯйTКРК®ҙуҫ°ьc ҪӯйTКРК®ҙуГвЩMҫ°ьc И«Іҝ ҪӯйTКРМШ®a(chЁЈn) ҪӯйTКРГАКі ҪӯйTКРөШГыҫW(wЁЈng) ҪӯйTКРГыИЛ [ТЖ„У°ж]

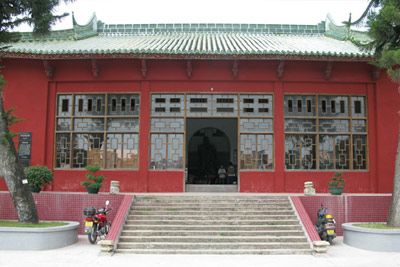

41ЎўсTИз№КҫУ

ЎЎЎЎсTИз№КҫУО»УЪ¶чЖҪКРЕЈҪӯжӮ(zhЁЁn)РУЖФҙеЎЈҪЁУЪЗеҙъЈ¬һйЗаҙuЖцЦюөДЖҪ·ҝЈ¬Т»·ҝТ»АИ°лҸdЈЁБнТ»°лһй„eИЛҫУЧЎЈ©Ј¬ОЭҢ’5.5ГЧЎўЯMЙо9.5ГЧЈ¬ҪЁЦюГж·e52ЖҪ·ҪГЧЈ¬УІЙҪКҪЈ¬НЯДҫн”ЙwЎЈ¬F(xiЁӨn)ұЈҙжНкәГЎЈсTИзЈЁ1883©Ҙ1912ДкЈ©Ј¬¶чЖҪҝhИЛЈ¬ОТҮшөЪТ»О»пwҷCФO(shЁЁ)УӢҺҹЎўЦЖФмјТәНпwРРјТЎЈФЪҙЛХQЙъЈ¬1894ДклSјТИЛөҪГАҮшИэ·ӘКРЦ\ЙъЎЈ1907Дк9ФВЈ¬ФЪИAғSјҜЩYЦ§іЦПВЈ¬ФЪГАҮшҠWҝЛМmКРФO(shЁЁ)ҸSСРЦЖпwҷCЎЈҪӣ(jЁ©ng)Я^ғЙДк¶аөДЖDҝаЕ¬БҰЈ¬УЪ1909ДкЈЁРыҪy(tЁҜng)ФӘДкЈ©9ФВЦЖіЙөЪТ»јЬДЬүтЭdИЛөД„УБҰпwҷCЎЈФЪҙЛ»щөA(chЁі)ЙПЈ¬ТФҲФнgІ»°ОөДҫ«ЙсЈ¬ПИәуҪӣ(jЁ©ng)ҡv6ҙОК§”ЎәНҙмХЫЈ¬ҝЛ·юЩYБПШҡ·ҰЎў№ӨҸS»рһД(zЁЎi)ЎўЩYҪрЖжИұөИ·N·NА§лyЈ¬ҪKУЪ1910ДкЦЖіЙөЪЖЯјЬлpТнпwҷCЈ¬ФҮпwіЙ№ҰЈ¬КЬөҪҢOЦРЙҪәНВГГАИAғSөДЩқ“PЎЈ1911Дк2ФВЈ¬ЛыҢўФЪГА„“(chuЁӨng)ЮkөДпwҷCЦЖФ칫ЛҫЈ¬Яw»ШҸVЦЭСаМБЈ¬ЦВБҰ°l(fЁЎ)Х№ЧжҮшәҪҝХКВҳI(yЁЁ)ЎЈ1912Дк8ФВ25ИХФЪҸVЦЭСаМБұнСЭпwРРЈ¬ТтпwҷCК§КВ ЮЙьЎЈ1983Дк¶чЖҪҝhИЛГсХюё®№«ІјһйОДОпұЈЧoҶОО»ЎЈ2012ДкҸVЎӯЎӯ[Ф”јҡ]

42Ўў¶чЖҪҢW(xuЁҰ)Ңm

ЎЎЎЎ•rҙъЈәЗеҙъөШЦ·Јә¶чЖҪКРөЪТ»ЦРҢW(xuЁҰ)ғИ(nЁЁi)ЗеҝөОхЛДК®ҫЕДкЈЁ1710Ј©ЦӘҝhкҗКҘмПХJ(rЁЁn)һйҢW(xuЁҰ)ҢmФӯЦ·Ў°ұ°ӘMЎұЈ¬лyіцИЛІЕЈ¬№К”MЯwбгЎЈІўҪУј{ЦTЙъБәЦ®·еЎўаҚГПВ„өИі«ЧhЈ¬ЯwҢW(xuЁҰ)ҢmУЪ¬F(xiЁӨn)Ц·ЈЁҪс¶чЖҪТ»ЦРғИ(nЁЁi)Ј©ЎЈЛьһйјo(jЁ¬)ДоҙәЗп•rҙъИејТ„“(chuЁӨng)КјИЛЈ¬ҙуЛјПлјТЈ¬ҙуҪМУэјТҝЧЧУ¶шҪЁЎЈКЗЧщјtүҰҫGНЯЈ¬ҶОйЬІэРӘЙҪн”Ј¬М§БәЕcҙ©Бә»мәПҪY(jiЁҰ)ҳӢ(gЁ°u)өДҲ@БЦ№ЕҪЁЈ¬ОөһйүСУ^ЎЈ¶чЖҪҢW(xuЁҰ)ҢmТҺ(guЁ©)ДЈЦ®эӢҙуЈ¬ФЪ®”(dЁЎng)•rөДҪЁЦюИәЦРЗьЦёҝЙ”ө(shЁҙ)ЎЈХјөШГж·eҪьЗ§ЖҪ·ҪГЧЎЈҪЁЦюТФҙуіЙөоәНізКҘөоһйЦчуwЈ¬өоЗ°һйФВЕ_Ј¬ЧуУТһйғЙҸTЈ¬ғЙҸTЧуУТһйШQұ®ҸdёчТ»йgЈ¬ЦРйg№©·оҝЧЧУКҘПуЎЈФВЕ_ДПӮИ(cЁЁ)КЗкӘйTЈ¬йTЧуһйГы»ВмфЈ¬мфЧуһйОД»ВҸdЈ»йTУТһйаl(xiЁЎng)ЩtмфЈ¬мфУТһйОд№ЩҸdЈ»НвһйгъіШЎўјЬТФКҜ№°ҳтЈ»іШЗ°һйОДГчйTЈ¬ФЩНщЗ°„tКЗЗаФЖВ·БЛЎЈЗ¬ВЎЛДДкЈЁ1739Ј©ЦӘҝhәОЯ_ЙЖҪЁГчӮҗУЪёҪҪьЈ¬УГЧчҢW(xuЁҰ)КрЎЈТ»ҫЕБщИэДкй_КјЈ¬ТтДі·NФӯТтЈ¬ҢW(xuЁҰ)ҢmҙуБҝҪЁЦюОпұ»Ірҡ§Ј¬¬F(xiЁӨn)ЯzБфөДЦ»УРізКҘөоЎЈЯ@ЧщҫЯУРТ»¶ЁҡvК·әНҝЖҢW(xuЁҰ)ЛҮРg(shЁҙ)ғrЦөөД№ЕҙъҪЁЦюОпЎЈУЪ1984Дк7ФВ¶чЖҪҝhИЛГсХюё®№«ІјһйҝhјүОДОпұЈЧoЎӯЎӯ[Ф”јҡ]

43ЎўЗп№ЩөЪ

ЎЎЎЎ•rҙъЈәЗеҙъөШЦ·Јә¶чЖҪКРКҘМГжӮ(zhЁЁn)РӘсRҙеЖЯПп1М–Ў°Зп№ЩөЪЎұКЗЗеіҜөА№вДкйgЈЁ1826Ј©БәИХМ@ЛщҪЁЈ¬ҙОДкҝў№ӨЎЈКЗБәИХМ@ФЪҙЛҪУҙэЯ_№ЩЩFИЛЈ¬Чx•шқ“РЮЈ¬ЗРҙиҢW(xuЁҰ)Ҷ–өДФўЛщЎЈТтБәИХМ@өДИэӮҖғәЧУБәКАмгЎўБәКАЦщЎўБәКАТәЈЁБәФӘ№рЈ©ј°ғЙӮҖҢOБәАyнnЎўБәАyё»ФшФЪРМІҝЛДҙЁЛҫәНЩFЦЭЛҫ“ъ(dЁЎn)ИОТӘВҡЈ¬»Шаl(xiЁЎng)әуҫщФЪҙЛПаЧhҮшјТҙуКВЈ¬№К№ЪТФЎ°Зп№ЩөЪЎұТ»ГыЎЈҪЁіЙәуЦБГсҮш•rЖЪЈ¬ЛьТ»ЦұКЗБәИХМ@јТЧеМҪУ‘УэИЛҙуУӢЈ¬ҙЩЯMҪМУэ°l(fЁЎ)Х№өДЦШТӘҲцЛщЈ¬Ҫв·Еәуұ»ід№«Ј¬іЙһй®”(dЁЎng)•r№©дNЙ繩‘Ә(yЁ©ng)ьcЎЈәуВдҢҚХюІЯЈ¬ҡwЯҖБәКАмгөДәуИЛЈ¬¬F(xiЁӨn)УЙБәБўЕаҙъ№ЬЎЈЗп№ЩөЪКЗРӘсRҡvК·ОД»ҜөДЦШТӘҪMіЙІҝ·ЭЈ¬ҸdғИ(nЁЁi)Фш’мУРЗеіҜөА№вДкйg°сСЫәОУў№ЪөДІЭ•ш—l·щј°ҸVЦЭЦӘё®кҗНыФшөИГыИЛөДЧЦ®ӢЎЈЛьлmҪӣ(jЁ©ng)ҡvБЛ°Щ¶аДкөДпL(fЁҘng)УкПҙ¶YЈ¬ТАИ»№ЕнҚӘqҙжЈ¬ЗаҙuҪY(jiЁҰ)ҳӢ(gЁ°u)Ј¬ЙјНЯЙwн”Ј¬Ң’7.25ГЧЈ¬ЯMЙо9.3ГЧЈ¬ХјөШГж·e67.43ЖҪ·ҪГЧЎЈФ“ҪЁЦюұщАвҙ°НкәГҹo“pЈ¬ұЈҙжЦш®”(dЁЎng)•rөДҪЁЦюҡвПўЎЈРӘсRЕeИЛҙеВГУО…^(qЁұ)УӢ„қ»ЦҸН(fЁҙ)®”(dЁЎng)•rөД·ХҮъ№©УОҝН…ўУ^ЎЈ2007Дк1ФВ¶чЖҪКРИЛГсХюЎӯЎӯ[Ф”јҡ]

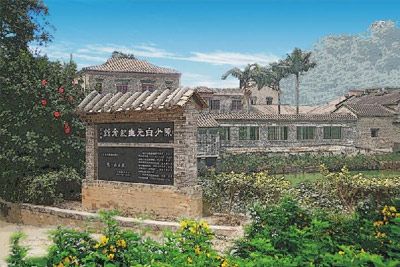

44ЎўБәФӘ№р№КҫУ

ЎЎЎЎ•rҙъЈәЗеҙъөШЦ·Јә¶чЖҪКРКҘМГжӮ(zhЁЁn)РӘсRҙеБщПп1М–ҙЛ№КҫУКЗН¬ЦОДкйgЕ_һіЦӘё®Ўў¶юЖ·№ЩҶTБәФӘ№рОҙИлКЛЗ°ј°Юo№ЩәуөДҫУЛщЈ¬һйЖдёёБәИХМ@ЛщҪЁЈ¬1840ДкЖЖНБ„У№ӨЈ¬1842Дкҝў№ӨЈ¬ҡv•rғЙДкЈ¬һйҙuДҫҪY(jiЁҰ)ҳӢ(gЁ°u)ЛДәПФәҪЁЦюЈ¬Д«ҫGЙ«БрБ§јфЯ~Ј¬КЗ®”(dЁЎng)•rРӘсRҙеһй”ө(shЁҙ)І»¶аөДКҜД_үҰОЭЦ®Т»ЎЈБәФӘ№рЈ¬ЧЦКАТәЈ¬М–Ь°КҝЈ¬КҘМГжӮ(zhЁЁn)РӘсRҙеИЛЎЈЧФРЎВ”·fәГҢW(xuЁҰ)Ј¬ҝhФҮ№ЪЬҠЎЈөА№вЈЁ1846Ј©ұыОзҝЖнҳМмЕeИЛЈ¬ПМШSЈЁ1852Ј©¶чҝЖЯMКҝЈЁУЦ·QЎ°ЯMКҝөЪЎұЈ©Ј¬ҡJЕЙБкІо¶юҙОЈ¬ИОёЈҪЁСУЖҪё®ЎўёЈҢҺё®ЎўЙЫОдё®ЎўЕ_һіё®ЦӘё®Ј¬ёЈҪЁЕ_ЈЁһіЈ©ЕнЈЁәюЈ©ұшӮдөАјжМб¶ҪҢW(xuЁҰ)ХюЎўёұҡJІоҙуіјЈ¬°ҙІмК№ЛҫСГјУТ»јүЈ¬№вҫwФӘДкЈЁ1875Ј©ИОёЈҪЁұO(jiЁЎn)ФҮөИВҡЎЈҪв·Еәуӣ]КХөШЦч№ЩБЕөДШ”®a(chЁЈn)Ј¬БәФӘ№р№КҫУұ»·ЦҪoғЙ‘фШҡЮr(nЁ®ng)ҫУЧЎЈ¬ВдҢҚХюІЯәуҡwЯҖҪoБәФӘ№рәуИЛБәИAОхЎўБәИAХХРЦөЬЎЈРӘсRЕeИЛҙеВГУО…^(qЁұ)УӢ„қҢўЖдІјЦГіЙБәФӘ№рҢҚОпХ№р^Ј¬№©УОҝН…ўУ^Ј¬ТФБәФӘ№рЦОАнЕ_һі•rөДКВЫEЈ¬ҢҰУОҝНЯMРРҗЫҮшЦчБxҪМУэЎЈ2007Дк1ФВ¶чЖҪКРИЛГсХюё®№«ІјһйКРјүОДОпұЈЧoЎӯЎӯ[Ф”јҡ]

45Ўўй_ЖҪҢW(xuЁҰ)Ңm

ЎЎЎЎй_ЖҪҢW(xuЁҰ)ҢmһйҝhҢW(xuЁҰ)әНОДҸRөДҝӮ·QЈ¬О»УЪҸV–|КЎҪӯйTКРй_ЖҪКРЙnіЗжӮ(zhЁЁn)…^(qЁұ)–|йTҪЦЈ¬ХјөШГж·e6684ЖҪ·ҪГЧЎЈЗеҝөОх°ЛДкЈЁ1669Ј©ҪЁіЙҙуіЙөоЈ¬ҝөОх¶юК®ДкЈЁ1681Ј©МнҪЁғЙҸTЎўҶўКҘ№«мфЎўГы»ВмфЎўаl(xiЁЎng)ЩtмфЎўГчӮҗМГЎўФВЕ_ЎўкӘйTЎўгъіШәНҷфРЗйTөИЎЈХыЧщҪЁЦюһйКҜЎўДҫҪY(jiЁҰ)ҳӢ(gЁ°u)Ўў‘ТЙҪн”Ј¬ІЙУГҪрБрБ§НЯЈ¬НЯ®”(dЁЎng)УРэҲшPјyЈ¬ЛД·ҪИэҢУ»ЁҚҸ№ЕЦщөA(chЁі)Ј¬КҜ°еөШГжЎЈҝhҢW(xuЁҰ)ФO(shЁЁ)ФЪҙуіЙөоЈ¬Жд•r°ҙ¶YІҝо}¶Ё¶Ёо~Ј¬ҸДНҜЙъЦРҝјЯxОДҢW(xuЁҰ)ЎўОдҢW(xuЁҰ)ЙъҶTҫНЧxЎЈҝhҢW(xuЁҰ)ЙъҶTПнКЬ№«ЩMЧx•шЈ¬ЯM¶шЯxЛН…ўјУҝЖЕeҝјФҮЎЈ№вҫwИэК®Т»ДкЈЁ1905Ј©ҝhҢW(xuЁҰ)НЈЮkЎЈЗе№вҫwДкйgЈ¬ҢW(xuЁҰ)ҢmФшҪӣ(jЁ©ng)Я^Т»ҙОЦШРЮәН¶аҙОӮҖ„eРЮЭЭЎў·Ып—ЎЈГсҮш¶юДкЈЁ1913ДкЈ©ҷфРЗйTЛъәуёДКҜҪЁһйҙuҪЁЈ¬ГсҮшК®°ЛДкЈЁ1929ДкЈ©·оГьёДҙуіЙөоһйҝЧЧУҸRЎЈЦРИAИЛГс№ІәНҮшіЙБўәуЈ¬ҢW(xuЁҰ)ҢmһйЙnіЗјZ№ЬЛщК№УГЎЈ1982ДкБРһйй_ЖҪКРЦШьcОДОпұЈЧoҶОО»ЎЈ¬F(xiЁӨn)ҙжҢW(xuЁҰ)ҢmгъіШУТЯ…ТСМоЈ¬ЧуЯ…ј°ЦРйgөДКҜ№°ҳтұЈҙжНкәГЈ»кӘйTЎўГы»В¶ҙЎўаl(xiЁЎng)Щtмф»щұҫұЈіЦФӯГІЈ»ҙуіЙөоТСёДҪЁЈ¬–|ҸTЙРҙжЎЈЎӯЎӯ[Ф”јҡ]

46ЎўұRЯ…ұRКПЧЪмф

ЎЎЎЎұRЯ…ұRКПЧЪмфО»УЪҪӯйTКРЕоҪӯ…^(qЁұ)іұЯBҪЦөАұRЯ…ҙеЎЈіұЯBҚuКЗОчҪӯПВУОөДТ»ӮҖәУҚuЈ¬ТтЛДГжӯh(huЁўn)Л®Ј¬іұП«ПаЯBЈ¬№К·QЎ°іұЯBЎұЈ¬ҝӮГж·e12.68ЖҪ·Ҫ№«АпЈ¬Ҫӯ°¶ҫҖйL18.6№«АпЎЈҸДЛОіҜй_КјЈ¬јҙУРҫУГсФЪҙЛҫУЧЎЎЈРЎҚuЙПЧо¶а•r“нУР136ЧщмфМГЈ¬ДҝЗ°ЯҖҙжУР67ЧщмфМГЈ¬ғHұRЯ…ҙеТ»—lҪЦЙПјҙјҜЦРУР10ЧщұRКПмфМГЈ¬ЖдЦРұRКПЧЪмфөДйәВ“(liЁўn)ЙПҢ‘ЦшЎ°ДПРЫ·ЦЦҰЎұЎўЎ°Цйӯ^ҶўөдЎұөИғИ(nЁЁi)ИЭЈ»…^(qЁұ)КПмфМГЦРТІУРЎ°Цйӯ^ҶўШ·ЎұЎўЎ°ЧЪіцЦйӯ^ЎұөИЧЦҳУЎЈұRКПҙуЧЪмфЈ¬КјҪЁУЪГчіЙҙъ¶юК®ИэДкЈЁ1487ДкЈ©ЎЈЗеөА№вЖЯДкЈЁ1827ДкЈ©Ј¬ГсҮш¶юК®¶юДкЈЁ1933Ј©ҡvУРҫSРЮЎЈЧшГжДППт–|ұұЈ¬ҸVИэВ·Ј¬ГжҢ’26.31ГЧЈ¬ЯMЙо41.27ГЧЈ¬ХјөШГж·e920ГЧЎЈһйҙuДҫКҜҪY(jiЁҰ)ҳӢ(gЁ°u)Ј¬Ј¬ҶОйЬІјНЯУІЙҪн”ҪЁЦюЈ¬ҙuөсЎўКҜөсЎўДҫөсЎў»Төсҫ«ГАЈ¬мфМГ»ЫУРГчҙъҙуИекҗ°ЧЙіо}Ң‘өДЎ°ҫҙұҫМГЎұШТо~Ј¬БнУРЗеД©ЎўГсҮшКҜұ®ёчТ»НЁЎЈұRКПҙуЧЪмфһйіұЯBұRКПјТЧемфМГЈ¬ҢҰУЪСРҫҝҪӯйTөШ…^(qЁұ)јТНҘЦЖ¶ИЎўмфМГҪЁЦюөИҫЯУРЦШТӘғrЦөЎЈЎӯЎӯ[Ф”јҡ]

ЎЎЎЎ¶чЖҪКРҸV–|ИЛГсҝ№ИХҪв·ЕЬҠЛҫБоІҝЕfЦ·О»УЪ¶чЖҪКРАКөЧжӮ(zhЁЁn)„оУўҢW(xuЁҰ)РЈғИ(nЁЁi)Ј¬Ф“РЈҪЁУЪ1929ДкЈ¬ХыЧщҪЁЦюТФДаНБЎўЙіКҜһйІДБПЈ¬ҙuДҫҪY(jiЁҰ)ҳӢ(gЁ°u)Ј¬Гж·e384ЖҪ·ҪГЧЈ¬ҳЗёЯ5.4ГЧЈ¬·ЦғЙҢУЈ¬й_ЦРйTЈ¬ғЙЯ…й_РЎҙ°Ј¬йTо~Ң‘ЦшЎ°„оУўҢW(xuЁҰ)РЈЎұЛДЧЦЎЈАКөЧжӮ(zhЁЁn)ҫа¶чіЗ24№«АпЈ¬ұұаҸРВЕdЈ»ОчҪУк–ҙәЈ¬Иә·еҜBбЦЈ¬КЗұшјТ°І IФъХҜөДәГөШ·ҪЎЈҝ№‘р(zhЁӨn)„ЩАыәуЈ¬1945Дк9ФВЈ¬ҸV–|ИЛГсҝ№ИХҪв·ЕЬҠЛҫБоІҝҸДъQЙҪХ¬ОаЯwТЖөҪ„оУўҢW(xuЁҰ)РЈЎЈҢЩПВӮдҲFк өҪАКөЧјҜЦРХыУ–(xЁҙn)ЎЈ10ФВЙПС®Ј¬0ЦР…^(qЁұ)МШОҜәНҝ№ИХҪв·ЕЬҠЛҫБоІҝЕeРРВ“(liЁўn)ПҜ•юЧh(әу·QАКөЧ•юЧh)ЎЈҙЛйgЈ¬--®”(dЁЎng)ҫЦјmјҜ3000¶аұшБҰ·ЦБщВ·°ьҮъАКөЧЈ¬НэҲDТ»ЕeПыңзЦР…^(qЁұ)ИЛГсОдСbБҰБҝЎЈҝ№ИХҪв·ЕЬҠЛҫБоІҝФЪҳO¶ЛА§лyЎўлUҗәөДРО„ЭПВЈ¬Хэҙ_Цё“]ёчҲFк ЯMРРЧи“фЎЈУРР§өШҡўӮы”іИЛҫ«дJБҰБҝЈ¬ІўФЪАКөЧИЛГсөДЦ§іЦәНЕдәППВЎЈіЙ№ҰН»ҮъЈ¬ұЈҙжБЛёпГьБҰБҝЎЈҪв·Е‘р(zhЁӨn) Һ•rЖЪЈ¬АКөЧИФИ»КЗ»ӣЦРОдСbІҝк »о„УөД“ю(jЁҙ)ьcЎЈДЗАпЦБҪсИФБчӮчЦшАКөЧРж‘р(zhЁӨn)¶·Ј¬еҒЙwЙҪБщүСКҝөИ„УИЛ№ККВЎЈЎӯЎӯ[Ф”јҡ]

48ЎўЦІНӨк‘№«мф

ЎЎЎЎЦІНӨк‘№«мфО»УЪҸV–|КЎҪӯйTКРъQЙҪКРСЕ¬ҺжӮ(zhЁЁn)ёфАКҙеЎЈҪЁУЪЗеөА№вК®ҫЕДкЈЁ1839Ј©ЎЈЧш–|ұұПтОчДПЈ¬ҝӮГжҢ’25.2ГЧЈ¬ЯMЙо47.7ГЧЈ¬Гж·e1200ЖҪ·ҪГЧЎЈЦРЭSһйғЙЯMФәВдјУәуҳЗКҪІјҫЦЈ¬ғЙЯ…УРЗаФЖПпәНҺы·ҝЎЈУІЙҪн”Ј¬І©№Еј№Ј¬ИЛЧЦРОпL(fЁҘng)»рЙҪүҰЈ¬ЗаҙuүҰ»ЁҚҸҺrАХД_ЎЈК©ТФКҜөсЎўҙuөсЎўДҫөсЎў»ТөсөИСbп—ЎЈйTЗ°өШМГҢ’ҸVЎЈ¶·йTГжйҹИэйgЈ¬ЯMЙоИэйgҫЕјЬЎЈЗ°АИТФиЮ¶ХЎў¶·–нёфјЬМ§БәЈ¬Дҫөсҫ«ГАЈ¬үҰЙП»ЁшBұЪ®Ӣ№ӨјҡЖGыҗЎЈйTҸdК©№ПЦщБәјЬЈ¬әуҪрЦщйgФO(shЁЁ)ЖБйTЎЈәуМГ®”(dЁЎng)ЦРёЯ‘ТЎ°ЙчЛјМГЎұДҫШТЈ¬ГжйҹИэйgЈ¬ЯMЙоИэйgК®ИэјЬЈ¬З°ГжЬҺАИК©өс»Ё°е®җРОБәјЬЈ¬әуһй№ПЦщБәјЬЎЈМмҫ®ғЙӮИ(cЁЁ)УРҸTңПНЁЗ°әуғЙЯMЈ¬ИэйgҫЕјЬҫнЕпн”ЎЈЧуУТВ·ғЙҺыЗ°ЧщУР0Ј¬әуЧщУРРЎМмҫ®ЎЈғЙ—lЗаФЖПпұMо^ЕcәуҳЗПаНЁЎЈәуҳЗғЙҢУЈ¬ГжйҹОейgЈ¬ЯMЙоИэйgЎЈәуМГЕcәуҳЗЦ®йgёфЦшТ»ӮҖНҘҲ@Ј¬ЖцУР3ӮҖ»ЁіШЈ¬·NЦІ»ЁІЭЎЈұҫмфУГІДЩFЦШЈ¬өсҝМИAГАЈ¬ұЈҙжЭ^әГЈ¬ҢҰСРҫҝъQЙҪөДөШ·ҪК·әНјТЧеК·УРЦШТӘөДғrЦөЎЈЎӯЎӯ[Ф”јҡ]

49ЎўҙИФӘҸRұ®ҝМ

ЎЎЎЎҙИФӘҸRұ®ҝМЈ¬О»УЪҸV–|КЎҪӯйTКРРВ•ю…^(qЁұ)№Еҫ®жӮ(zhЁЁn)№Щӣ_ҙеСВЙҪмфЎЈҝМУЪГчЎўЗе•rЖЪЈ¬УӣКцДПЛОёІңзҪӣ(jЁ©ng)Я^әНҡvҙъЦШРЮөДҡvК·ЎўЩқнһЛОД©ГсЧеУўРЫЈ¬¬F(xiЁӨn)№©ИЛ…ўУ^ЎЈ№Еұ®№ІУР12үKЈ¬·Ц„eУРГчХҝИфЛ®Ч«өДЎ°РЮҸН(fЁҙ)СВЙҪҙИФӘөоҙуЦТмфУӣұ®ЎұЎўГчіЙ»ҜБ_ӮҗЧ«өДЎ°ҙуЦТмфУӣұ®ЎұЎўГчјОҫёөДЎ°ЦШРЮСВЙҪИ«№қ(jiЁҰ)ҸRҙуЦТмфұ®ЎұЎўГчәлЦОҸҲФӮЧ«өДЎ°И«№қ(jiЁҰ)ҸRұ®ЎұЎўГчәлЦОкҗ«IХВЧ«өДЎ°ҙИФӘҸRұ®ЎұЎўГчјОҫё—оТФХ\•шөДЎ°Хэҡвёиұ®ЎұЎўЗе№вҫwөДЎ°ЦШРЮҙИФӘҸRұ®ЎұЎўГч…^(qЁұ)ҙуПаЧ«өДЎ°СВЙҪУ[№ЕФҠұ®ЎұЎўЎ°о}И«№қ(jiЁҰ)ҸRҙуЦТмфФҠұ®ЎұЎўГчф”ДЬЧ«өДЎ°°ЧЙіПИЙъё¶члФҠұ®ЎұЎўГчИfҡvөДЎ°•rИfҡvОмЙкҡqГП№Иө©БўФҠұ®ЎұЎўГчјОҫёәОНўИКЧ«өДЎ°ЦШРЮСВЙҪҙуЦТИ«№қ(jiЁҰ)¶юмфұ®ЎұөИЎЈЖдЦРУРГчҙъкҗ«IХВЛщЧ«өДЎ¶ҙИФӘҸRұ®Ў·ЧоЦшГыЈ¬•ш·ЁЛҮРg(shЁҙ)ғrЦөЭ^ёЯЎЈФ“ұ®ҝМКЗҙИФӘҸR№ЕҪЁЦюИә“pҡ§әуғHҙжөДҢҚОпЩYБПЈ¬Ждұ®ОДУӣдӣБЛДПЛОСВЙҪРРіҜЎўЛОФӘСВйTәЈ‘р(zhЁӨn)ТФј°ГчҙъЕdҪЁҙИФӘҸRөДЦШТӘҡvК·Ј¬ҫЯУРЦШТӘөДОДОпғrЦөЎЈ1979ДкРВ•юҝhИЛГсХюё®№«ІјһйОДОпұЈЧoҶОО»ЎЈЎӯЎӯ[Ф”јҡ]

50ЎўЖжКҜЯzЦ·

ЎЎЎЎЖжКҜЯzЦ·Ј¬УЦ·QЎ°ЖжКҜЎұЎўЎ°ЛОөЫ•mЕcк‘Рг·тСіҮшЯzЦ·ЎұЈ¬О»УЪҸV–|КЎҪӯйTКРРВ•ю…^(qЁұ)№Еҫ®жӮ(zhЁЁn)№Щӣ_ҙеәЈЬҠ»щөШЎЈДПЛОД©ДкЈ¬ЛОФӘСВйTәЈ‘р(zhЁӨn)ЦРЛОЬҠК§”ЎЈ¬ПйЕdөЫЪw•mЕcШ©Пак‘Рг·тФЪСВәЈЯ…ЖжКҜёҪҪьМшҙ¬Н¶әЈСіҮшЈ¬ФӘҢўҸҲәл·¶•шЎ°жӮ(zhЁЁn)ҮшҙуҢўЬҠҸҲәл·¶ңзЛОУЪҙЛЎұҝМУЪЖдЦРТ»үKҫЮКҜЈ¬іЙһйЛОФӘСВйTәЈ‘р(zhЁӨn)өДҳЛ(biЁЎo)ЦҫОпЎЈГчіЙ»Ҝ¶юК®¶юДкЈЁ1486Ј©Ј¬УщК·РмиЈГьИЛзPИҘЖжКҜЙПөДҝМЧЦЈ¬ө«ТтТвТҠІ»Т»ОҙДЬЦШРВҝМЧЦЎЈ1956ДкҪЁЬҠёЫКиҝЈәҪөА•rХЁҡ§БЛЯ@үKЖжКҜЎЈ1962ДкЈ¬ЦшГыФҠИЛМпқhУОСВйTЈ¬•шЎ°ЛОЙЩөЫЕcШ©Пак‘Рг·тСіҮшУЪҙЛЎұЈ¬зқҝМУЪЕФЯ…өДБнТ»ҫЮКҜЙПЈ¬јҙ¬F(xiЁӨn)ҙжөДЖжКҜЎЈЯ@үKЖжКҜХјөШГж·e52ЖҪ·ҪГЧЈ¬Н»іцәЈГжјs9ГЧЈ¬ОчұЪҝМЎ°ЛОЙЩөЫЕcШ©Пак‘Рг·тСіҮшУЪҙЛЎұөИЦұ•шИэРР13ЧЦЈ¬ВдҝоһйЎ°МпқhТ»ҫЕБщ¶юДкЎұЎЈҸДөШГжҝЙСШұіГжөДКҜјүЙПЖжКҜөДн”ІҝЎЈДПӮИ(cЁЁ)БўУРғЙЧщОДОпҳЛ(biЁЎo)Цҫұ®ЎЈЖжКҜЯzЦ·КЗЛОФӘСВйTәЈ‘р(zhЁӨn)№Е‘р(zhЁӨn)ҲцЯzЦ·өДҳЛ(biЁЎo)ЦҫЈ¬ҫЯУРЦШТӘҡvК·ғrЦөЎЈ1979ДкРВ•юҝhИЛГсХюё®№«ІјһйОДОпұЈЧoҶОО»ЎЈЎӯЎӯ[Ф”јҡ]

51ЎўкҗЙЩ°Ч№КҫУ

ЎЎЎЎкҗЙЩ°Ч№КҫУО»УЪҪӯйTКРҪӯәЈ…^(qЁұ)НвәЈжӮ(zhЁЁn)ДПИAАпЎЈУЙкҗЙЩ°ЧЧФРРФO(shЁЁ)УӢЎЈ№КҫУ·ЦғЙМҺЈ¬ёфәУПаНыЈ¬ТФЧФҳтЯBһйТ»уwЎЈҳтөДТ»Я…КЗ°ЧҲ@Ј¬БнТ»Я…КЗТ»ЧщИэәПФәКҪөДҫУЛщЎЈКјҪЁУЪ1929ДкЈ¬1931ДкВдіЙЈ¬ХјөШГж·eғЙ®ҖФSЎЈЧФЙЩ°ЧКЕКАәуЈ¬ЖдјТҫУ¶аВГҫУНвөШЈ¬ҳЗУоИХҫГК§РЮЈ¬қuп@оj”ЎЎЈ1991ДкҙәЈ¬НвәЈжӮ(zhЁЁn)Хюё®“ЬіцҫЮҝо?ҢҰ°ЧҲ@әНҲ@ғИ(nЁЁi)өДЙҜМ}ЖәЎўЦаеҒНӨЎўХ°ФЖЕ_өИҪЁЦюЈ¬ТФј°ИэәПФәәНФәғИ(nЁЁi)өДҒҶЧЦҳЗөИ¶јТ»Т»ЯMРРБЛРЮҸН(fЁҙ)Ј¬ІўФЪ№КҫУғИ(nЁЁi)ФO(shЁЁ)БўкҗЙЩ°ЧКВЫEкҗБРр^Ј¬кҗБРҙуБҝГыИЛЧЦ®Ӣј°ҡvК·ОДОпЎЈК№№КҫУЯҖЖдФӯГІЈ¬ҹЁ°l(fЁЎ)ЗаҙәЎЈ1995Дк5ФВЈ¬кҗЙЩ°Ч№КҫУұ»¶ЁһйҪӯйTКРҗЫҮшЦчБxҪМУэ»щөШЎЈ1998Дк4ФВЈ¬ұ»¶ЁһйҪӯйTКРОДОпұЈЧoҶОО»ЎЈ2002Дк7ФВЈ¬ұ»¶ЁһйҸV–|КЎОДОпұЈЧoҶОО»ЎЈҪ»НЁЈәҪӯйTКР25В·№«Ҫ»ЬҮҝЙЯ_ЎЈөШЦ·ЈәҪӯйTКРҪӯәЈ…^(qЁұ)ҪӯәЈЛДВ·оҗРНЈәГыИЛ№КҫУУОНж•rйgЈәҪЁЧh1РЎ•rЎӯЎӯ[Ф”јҡ]

52ЎўОМјТҳЗ

ЎЎЎЎОМјТҳЗОМјТҳЗО»УЪЕ_ЙҪКР¶Л·ТжӮ(zhЁЁn)ҸRЯ…ДЈ·¶ҙеЈ¬УЙВГёЫОМКПаl(xiЁЎng)УHЈ¬УЪЙПКАјo(jЁ¬)ЈіЈ°ДкҙъіхҪЁіЙөДОеЧщәАХ¬ҪMіЙЈ¬ИэЧщЦчҳЗ·Q„ўӮдҳЗЎўкP(guЁЎn)№«ҳЗЎўҸҲпwҳЗЎЈЛьӮғпL(fЁҘng)ёсеД®җЈ¬Х№КҫіцОМјТҳЗГФИЛөДчИБҰЎЈҸRЯ…өДМпТ°ТрҫGТ»Ж¬Ј¬ҝХҡвЦРКҺСъЦшРВ·ӯДаНБөДЗеРВҡвПўЈ¬ОМјТҳЗИфл[Иф¬F(xiЁӨn)ФЪЙnУфөДҳдБЦЦРЈ¬дэдэөДПӘБчМКЯ^ОМјТҳЗЧуЕФЈ¬һйЛьЖҪМнБЛҺЧ·ЦУДмo°ІТЭЦ®ЗйЎЈЧЯҪьОМјТҳЗЈ¬КЧПИУіИлСЫәҹөДУс•шҳЗСbЗ¶Цшёч·NРО оөДҙ°Ј¬ҲAРОЎў·ҪРОЎўҫШРОЎўБщҪЗРОЎўйL·ҪРОЎўҷмРОЈ¬лSТв·ЦІјЈ¬І»ғHҢҚ¬F(xiЁӨn)ІЙ№вөДБјәГР§№ыЈ¬¶шЗТТФҙ°Сbп—·ҝОЭНвУ^өДРВ·fФO(shЁЁ)УӢЈ¬РОіЙҸҠБТөДТ•УXӣ_“фБҰЎЈҙ©ФҪҲA№°н”?shЁҙ)ДНвФәҙуйTЈ¬МӨЦшЗаМҰРЎВ·ЯMИлҙуҳЗҝНҸdЈ¬оDУXЛДГжБбӯҮЈ¬Ң’іЁГчББЈ¬ӣцҡвҪzҪzЈ¬ЗЯИЛРДЖўЎЈЕcЖдУағЙЧщЦчҳЗТ»ҳУЈ¬Ус•шҳЗёЯИэҢУЈ¬КЧҢУКЗөШПВКТЈ¬ҢЩУЪЙъ»о…^(qЁұ)ЎЈФЪЯ@АпЈ¬ДгҝЙТФТҠөҪ№ЕАП¶шУЦД°ЙъөДЎ°№ИДҘЎұЎўЎ°КҜҙ»ЎұЈ¬қвәсөДаl(xiЁЎng)ҙеҡвПў“дГж¶шҒнЎЈІ»Н¬өДКЗҸdМГЕcЕPКТҙтЖЖӮчҪy(tЁҜng)өДФO(shЁЁ)УӢІјҫЦЈ¬әПАнК№УГ»ШАИЈ¬К№·ҝЕcҸdЎў·ҝЕc·ҝ»ҘІ»ПаёЙЈ¬ёчЧФӘҡБўЎЈЦГЎӯЎӯ[Ф”јҡ]

53ЎўРВ•юёпГьБТКҝјo(jЁ¬)Доұ®

ЎЎЎЎРВ•юёпГьБТКҝјo(jЁ¬)Доұ®Ј¬О»УЪҸV–|КЎҪӯйTКРРВ•ю…^(qЁұ)•юіЗҪЦөАұұйTЙз…^(qЁұ)ьSФЖЙҪЎЈҪЁУЪ1960ДкЈ¬јo(jЁ¬)ДоРВ•юФЪёпГь‘р(zhЁӨn) ҺЦР ЮЙьөДёпГьПИтҢ(qЁұ)ЎЈ1984ДкЦШҪЁЈ¬2003ДкЦШРЮЈ¬ГҝДкХюё®ј°ІҝйTҶОО»ФЪҙЛЕeРРјo(jЁ¬)До»о„УЎЈұ®ЙнУГҙuЖцЦюЈ¬НвүҰЕъКҜГЧЈ¬·ҪЛюРНЈ¬ёЯ16ГЧЈ¬н”ІҝЙҸ»Ё°көсп—Ј¬оiІҝөс°ЧЙ«ҝы»ЁјyЎЈХэГжЙПІҝЦұ•шЎ°ёпГьБТКҝУАҙ№І»РаЎұ8ӮҖҪрЙ«ҙуЧЦЎЈұ®ЧщһйХэ·ҪРОЈ¬Я…йL4.36ГЧЎЈұ®ЧщХэГжЗ¶ФЖКҜұ®Ј¬ҷM2.65ГЧЈ¬ҝv0.73ГЧЈ¬Цұ•шкҺҝМТ»З§УаЧЦөДРЎҝ¬ұ®ОДЎЈұ®ОДёЕТӘУӣКцБЛЧФ1924ДкЦР№ІРВ•юЦ§ІҝіЙБўЦБ1949ДкРВ•юИ«ҫіҪв·ЕЖЪйgЈ¬РВ•юИЛГсФЪьhөДоI(lЁ«ng)Ң§(dЁЈo)ПВөД№вЭxҳI(yЁЁ)ҝғЎЈұ®өДЦЬҮъУРјo(jЁ¬)Доұ®ҸVҲцЈ¬ХјөШ1054ЖҪ·ҪГЧЎЈДПГжУР50¶аГЧөДлAМЭЦұНЁЙҪД_Ј¬јУСbВ·ҹфЈ¬ЛДЦЬ·NЦІІЭЖӨЎЈҙЛұ®КЗРВ•юИЛГсХ°СцёпГьБТКҝәНЯMРРёпГьӮчҪy(tЁҜng)ҪМУэөДЦШТӘҲцЛщЎЈ1979ДкРВ•юҝhИЛГсХюё®№«ІјһйОДОпұЈЧoҶОО»ЎЈ2002Д깫ІјһйҸV–|КЎЦШьcБТКҝјo(jЁ¬)ДоҪЁЦюОпұЈЧoҶОО»ЎЈЎӯЎӯ[Ф”јҡ]

54ЎўҫјіЙҳЗ

ЎЎЎЎ•rҙъЈә1934ДкөШЦ·Јә¶чЖҪКРЕЈҪӯжӮ(zhЁЁn)КЛ¶ҙҫјіЙҳЗЈЁУЦГыЈәЧУІэҳЗЎўјtҳЗЎўҙуН¬іЙҳЗЈ©сTПаЈЁ°ІПаЈ©Ј¬1897ДкіцЙъЈ¬1906ДкіцҮшДПСуЈЁсRҒнҒҶЈ©Ј¬іхұ»КеёёәПіЙКХУГЈ¬Ҫy(tЁҜng)№Ь№«ЛҫТ»ЗРҳI(yЁЁ)„Х(wЁҙ)Ј¬әуҒнКеёёсTәПіЙН»И»ІЎ№КЈ¬сTПаёДРРй_ІЙеaөVҪӣ(jЁ©ng) IІЙөVҳI(yЁЁ)Ј¬ЛыІЙөVөШұPҝvҷMҺЧК®№«АпЈ¬„ғй_өШЖӨЈ¬І»өҪғЙГЧЙоЈ¬ұMКЗеaөVЙ°Ј¬ТтҙЛЈ¬сTПаәЬҝміЙБЛДПСуөVҳI(yЁЁ)ҫЮЧУЎЈ1934Дк8ФВЈ¬сTПақMЭdҡwјТаl(xiЁЎng)Ј¬НРсTөАҙжҪЁЯ@ЧщҫјіЙҳЗЈЁсTПаёёУHЎ°сTҫјіЙЈ¬УЦГысTЧУІэЎұЛщТФҪРҫјіЙҳЗЎўЧУІэҳЗЈ©ЎЈҙЛҳЗ1934Д궬јҫ„У№ӨЈ¬1936ДкЗпјҫВдіЙЈ¬ХјөШГж·e3ЗӘЖҪ·ҪГЧЈ¬ХэЧщҳЗ16ГЧЈ¬·ЦИэҢУЈ¬јtүҰҫGНЯЈ¬ЛДйЬөОЛ®Ј¬иFјЬЛ®ДаҪY(jiЁҰ)ҳӢ(gЁ°u)ЎЈғЙЧщёҪҳЗТаёчИэҢУЈ¬ұИЦчҳЗВФ°«ЎЈҝӮҪЁЦюГж·e1ЗӘЖҪ·ҪГЧЎЈФЪ®”(dЁЎng)•rТШғИ(nЁЁi)ЛҪИЛЧЎХ¬ЦРЈ¬іЙһйғHУРЈ¬КЗ¶чЖҪТ»ҫ°ЈЁОЭғИ(nЁЁi)УР№ЕұЪ®ӢЈ¬ұЈҙжНкәГЈ©ЎЈ2003Дк7ФВ¶чЖҪКРИЛГсХюё®№«ІјһйКРјүОДОпұЈЧoҶОО»ЎЈЎӯЎӯ[Ф”јҡ]

ЎЎЎЎ•rҙъЈә1949ДкөШЦ·Јә¶чЖҪКРЙіәюжӮ(zhЁЁn)ЙП„PҚҸҙеФЪИ«ҮшјҙҢўҪв·ЕЗ°ПҰЈ¬1949Дк4ФВ25ИХҪӣ(jЁ©ng)ЦР№І»ӣЦРЕR•r…^(qЁұ)ОҜЕъңК(zhЁіn)іЙБў¶чЖҪҝhИЛГсХюё®ЎЈҝhХюё®ҷCкP(guЁЎn)ФO(shЁЁ)ФЪЙіәюЙП„PҚҸҙеФӯ»ӣЦРҝvк ЛҫБоҶT…ЗУРәгјТАпЎЈФӯ»ӣЦРҝvк ҸVк–Ц§к ОеҲFХюОҜаҚ¶ҰЦZИОҝhйLЎЈН¬Дк5ФВ1ИХФЪЙП„PҚҸҙеХЩй_ИәұҠҙу•ю‘cЧЈҝhХюё®ХQЙъЎЈІўРыІјіЙБўИэ…^(qЁұ)Ј¬ЛД…^(qЁұ)ИЛГсХюё®ЎЈЛД…^(qЁұ)Хюё®ҷCкP(guЁЎn)ТІФO(shЁЁ)УЪҙЛЎЈЕfЦ·ФӯГыЎ°Ттҳд•шОЭЎұЈ¬ҪЁУЪ1905ДкЈ¬–|ОчҺы·ҝУРҳЗйwКҪҪЁЦюЈ¬ҳЗОчКЗ»Ё№ыҲ@Ј¬ҳЗ–|һйҸN·ҝЈ¬ОЭЗ°УРЖәөШәНіШМБЈ¬ЛДЦЬҪЁУРКҜҮъүҰЈ¬ХјөШГж·e444ЖҪ·ҪГЧЎЈҪв·Е‘р(zhЁӨn) Һ•rЖЪЈ¬ҮшГсьh-ЕЙ’ЯКҺЙП„PҚҸК®УаҙОЈ¬ЕfЦ·Фв”іИЛ·Е»р·ЩҹэЎЈ1958ДкҙуЬSЯM•r°СәуҳЗІрөфЈ¬Іў°С•шОЭ·ЦҪoЮr(nЁ®ng)ГсЎЈ1987Дк°ҙФӯГІёДҪЁһйЛ®ДаҝтјЬҪY(jiЁҰ)ҳӢ(gЁ°u)Ј¬ОЭғИ(nЁЁi)өДЧЦ®Ӣј°ЦРҸdөДкҗФO(shЁЁ)ҫщ°ҙФӯГІ”[ІјЈ¬ҙЛНвЯҖФцјУБЛОДОпј°ҲDЖ¬өИғИ(nЁЁi)ИЭЎЈ1983Дк6ФВ¶чЖҪҝhИЛГсХюё®№«ІјһйҝhјүОДОпұЈЧoҶОО»ЎЈЎӯЎӯ[Ф”јҡ]