ѶĻ¢┐h╬─╬’╣┼█EĮķĮB

╦▐▀w╩ą ѶĻ¢┐h╬─╬’╣┼█E 4AŠ░ģ^(q©▒) ѶĻ¢┐h╩«┤¾Š░³c(di©Żn) ╚½▓┐ ѶĻ¢┐h╠ž«a(ch©Żn) ѶĻ¢┐h├└╩│ ѶĻ¢┐hĄž├¹ŠW(w©Żng) ѶĻ¢┐h├¹╚╦ [ęŲäė(d©░ng)░µ]

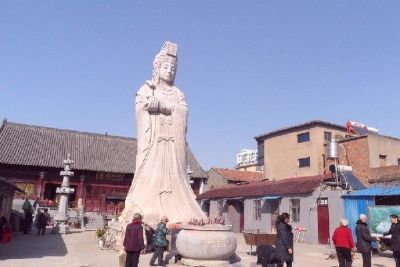

1Īó╚²ŪfØh─╣╚║

ĪĪĪĪѶĻ¢Øh─╣ČÓŻ¼ė╚Ųõ╚²ŪfØh─╣│╔╚║Ż¼é„šfėąĪ░Ų▀Ų▀╦─╩«Š┼ČšĪ▒Ż¼▓ķīŹ(sh©¬)×ķ47╠ÄĪŻĘų▓╝į┌ŽśõĪó╚²└ŅĪóĘ“ÅRĄ╚┤ÕŻ¼─Ž▒▒ķL╩«?d©Īng)?sh©┤)└’Ż¼¢|├µīÆ┴∙Ų▀└’Ż¼╦³éā│╔5ĮMĘų▓╝Ż¼Š∙ęį┤¾─╣×ķųąą─Ż¼┤¾─╣Ą─š╝Ąž├µĘeį┌5000ŲĮĘĮ├ūęį╔ŽŻ¼╔Ž╩└╝o(j©¼)┴∙╩«─Ļ┤·Ż¼╠’ę░┐╝╣┼š{(di©żo)▓ķŻ¼│§▓ĮšJ(r©©n)×ķ▀@ą®Øh─╣╚║┤¾─╣æ¬(y©®ng)×ķѶ╦«ć°═§Ą─═§┴ĻŻ¼ų▄ć·Ą─═┴Čš─╣×ķ┘FūÕ║═-Ą─┼Ńįß─╣Ż¼ĮM│╔├µĘe┤¾ĪóöĄ(sh©┤)┴┐ČÓĄ─═§┴Ļģ^(q©▒)Øh─╣╚║ĪŻ▀@ą®Øh─╣Š∙ėąęÄ(gu©®)┬╔ĄžĘų▓╝į┌ę╗Śl─Ž▒▒Ž“Ą─▌SŠĆ╔ŽŻ¼Ųõ─ŽČ╦▀BĮėѶ╦«ć°╩ūęž▀zųĘĪ¬Ī¬│Ū▀zųĘĪŻĮ©ć°ęįüĒŻ¼─ŽŠ®▓®╬’į║Īó╚A¢|╬─╬’╣żū„ĻĀ(du©¼)╝░Ė„╩ą┐h╬─╬’┐╝╣┼īŻ╝ęī”(du©¼)ĮŁ╠KŠ│ā╚(n©©i)Ą─Øh─╣▀M(j©¼n)ąą┴╦╚½├µš{(di©żo)▓ķŻ¼▓ó░l(f©Ī)Š“┴╦░³└©ąņų▌¬{ūė╔Į│■═§┴ĻĪóōP(y©óng)ų▌Ė▀Ó]╔±Šė╔ĮÅV┴Ļ═§─╣Īó┌§ĮŁ┐hĖ╩╚¬Č■╠¢(h©żo)Øh─╣Ą╚į┌ā╚(n©©i)Ą─┤¾┴┐Øh─╣Ż¼╚ĪĄ├┴╦ę╗ŽĄ┴ąųžę¬│╔╣¹Ż¼╗∙▒Š┼¬ŪÕ┴╦│■║═ÅV┴ĻĄ╚ĘŌć°Ą─Øh─╣ą═ųŲĪóå╩įßČY╦ūĪó╬─╬’ā╚(n©©i)║Ł╝░╬─╗»├µ├▓ĪŻĄ½ī”(du©¼)Ѷ╦«ć°Ż¼ę“╬─½I(xi©żn)ėø▌d║å┬įŻ¼Ūę┤╦Ū░─®ī”(du©¼)Ųõ─╣įß║═▀zųĘ▀M(j©¼n)ąą┐╝╣┼░l(f©Ī)Š“Ż¼Č°ų¬ų«╔§╔┘ĪŻ 1998─Ļ3į┬Įø(j©®ng)ć°╝ę╬─╬’Šų┼·£╩(zh©│n)ĪŻ─ŽŠ®▓®╬’į║┐╝╣┼ĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]

2ĪóѶĻ¢Ę“ūėÅR

ĪĪĪĪѶĻ¢Ę“ūėÅRėąā╔ŲµŻ║ę╗Ųµ╩ŪŲõ╦³ĄžĘĮĄ─Ę“ūėÅRČ╝į┌│Ū└’Ż¼╬©¬Ü(d©▓)ѶĻ¢Ę“ūėÅRį┌┐h│Ū▒▒╚²╩«ČÓ└’Ą─Ņü╝ęŹÅŻ╗Č■Ųµ╩ŪŲõ╦³ĄžĘĮĄ─Ę“ūėÅR╣®ĘŅĄ─Č╝╩Ū┐ūūė─Š┼Ų╬╗Ż¼╬©¬Ü(d©▓)ѶĻ¢Ę“ūėÅR╣®ĘŅĄ─╩Ū┐ūūėčbĮ╦▄Ž±ĪŻ įŁüĒŻ¼Ń¶Ļ¢Ę“ūėÅRę▓Į©į┌┐h│ŪĪŻ├„│»╝╬ŠĖŠ┼─ĻŻ©1530Ż®Ż¼╗╩Ą█Ė∙ō■(j©┤)╬─£Yķw┤¾īW(xu©”)╩┐Åł┬ö?sh©┤)─╔?Ģ°Ż¼ŅCŽ┬ę╗Ą└╩źų╝Ż¼ę¬░č╠ņŽ┬Ę“ūėÅR╔±Ž±Įy(t©»ng)Įy(t©»ng)│ĘĄ¶Ż¼Ė─ōQ─Š┼Ų╬╗Ż¼Š═▀BīW(xu©”)^║═╦Į█ė└’ę▓▓╗£╩(zh©│n)╣®╩źŽ±ĪŻ└Ēė╔╩Ū╦▄Ž±▓╗ęÄ(gu©®)ĘČŻ¼ęūōpē─Ż¼Ūę├ōėįŻ¼ėą×^╩ź╚▌ĪŻ «ö(d©Īng)Ģr(sh©¬)Ņü╝ęŹÅėąéĆ(g©©)└ŽąŃ▓┼ųņäūŻ¼į┌╝ę▐kéĆ(g©©)╦Į█ėĪŻ╩ŪéĆ(g©©)ūŅŠ┤ųž┐ūūėĄ─└ŽŽ╚╔·ĪŻ▀@═Ē╦¹³c(di©Żn)Ųė═¤¶Ż¼ĄĮ┴╦Ģ°Ę┐Ą─╩źŽ±Ū░Ż¼š²┤²³c(di©Żn)ŽŃĀT░▌╩źŽ±Ż¼ę╗┐┤▓╗Į¹┤¾│įę╗¾@Ż║Ī░╩Ū──éĆ(g©©)š{(di©żo)ŲżīW(xu©”)╔·░č╩źŽ±Ą──śė├─½╦«═┐║┌┴╦Ż┐Ī▒į┘ę╗╝Ü(x©¼)┐┤Ż¼┐ū╩ź╚╦Ą──ś╔ŽŠ╣╠╩Ų║╣üĒĪŻĪ░┼ČŻ¼╣ų▓╗Ą├Ż¼╬ę║├Š├ø]ėą▀M(j©¼n)│Ū│»╩ź┴╦Ż¼─¬ĘŪ╩Ū╦¹└Ž╚╦╝ę╣ųū’ė┌╬ęŻ┐ĪŁĪŁĪ▒ Ą┌Č■╠ņę╗┤¾įńŻ¼ųņäū“T╔Ž├½¾H▀M(j©¼n)│Ū╚ź┴╦ĪŻĄĮ┴╦┐h│ŪŻ¼╦¹▓┼┬Āšf╠ęį┤ų¬┐h╣ŌØ╔ĘŅų╝ę¬?d©▓)¦╩źŽ±ĪŻųņäū┴ó╝┤├µęŖ╣ŌØ╔Ż¼ę¬Ū¾īó╩źŽ±š?q©½ng)╗ž╝ę╚ź╣®ĘŅĪŻ▀@╣ŌØ╔ų¬┐hĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]

3ĪóѶĻ¢╠ņ║¾īm

ĪĪĪĪ╠ņ║¾īmš¹¾wĮ©ų■įŁŪ░║¾ā╔┤▒Ż¼┼RĮų├µŻ©“ģ±RĮųŻ®Ą─ĮąŪ░ÅRĪŻŪ░ÅR¢|▒┌┤uĄ±Ī░║ėŪÕĪ▒Ż¼╬„▒┌┤uĄ±Ī░║ŻĻ╠Ī▒Ż╗Ī░║ėŪÕĪ▒ĪóĪ░║ŻĻ╠Ī▒Ż¼─╦ŅA(y©┤)ūŻĪ░╠ņŽ┬╠½ŲĮĪ▒ų«ęŌĪŻų„¾wĮ©ų■ĘQ║¾ĄŅŻ¼ęÄ(gu©®)─Ż║Ļ│©Ż¼ĄŅėŅ▌x╗═ĪŻĮ©įņĢr(sh©¬)Ż¼įO(sh©©)ėŗ(j©¼)Īóė├┴ŽĪó╩®╣żę╗æ¬(y©®ng)Įį×ķ═ŌĄž╚╦Ż¼╠žäe╩ŪĮ©ų■╦ćąg(sh©┤)Ż¼Ą±┴║«ŗŚØŻ¼┤uĄ±╩»┐╠Ż¼ąĪ═▀’wķ▄Ż¼Č╝╚┌║Ž┴╦ķ}─Ž╬─╗»Ą─ę“╦žĪŻé„šf┤¾ÅR┬õ│╔Ż¼╚╦éā─ż░▌╚²╠ņŻ¼┐╔ų^╩óśOę╗Ģr(sh©¬)ĪŻ ╠ņ║¾īmėųĘQ╠ņÕ·īmŻ¼╝└ņļĄ─╔±Ž±Ż¼ŽÓé„×ķ╦╬┤·ĖŻĮ©Ų╬╠’õžų▌┴ų╩Ž┼«Ż¼├¹─¼Ż¼╦²╩ŪšŲ╣▄║Ż╔Ž║Į▀\(y©┤n)Ą─║Ż╔±Ż¼║├╔ŲśĘ╩®Ż¼│Żų╗╔ĒōīŠ╚║ŻļyØO├±Ż¼į«ų·ØOśI(y©©)Ż¼╣”Ą┬¤o┴┐Ż¼╩Ūčž║ŻĄžģ^(q©▒)╚╦├±ą──┐ųąĄ─▒Żūo(h©┤)╔±ĪŻŪÕ┐Ą╬§╩«Š┼─ĻŻ©╣½į¬1690─ĻŻ®Įy(t©»ng)ę╗┼_(t©ói)×│Ģr(sh©¬)Ż¼ō■(j©┤)šfŻ¼ę“┤╦╔±’@╩źų·ĻćŻ¼╔±╠¢(h©żo)▒Ńė╔╠ņÕ·ĢxĘŌ╠ņ║¾Ż¼ķ}╔╠░č╦¹éāĢ■(hu©¼)^Į©│╔╠ņ║¾īmŻ¼Ę┤ė│┴╦╦¹éāĄ─ū╦Ņą┼č÷║═ĀÄŖZ╩ął÷Ą─Ól(xi©Īng)═┴─²Š█┴”┴┐Ż¼═¼Ģr(sh©¬)ę▓╝─═ą┴╦╦¹éāĀ┐▄ćĘ■┘ZĪó▀h(yu©Żn)┐═╦¹Ól(xi©Īng)ĪóŲĒŪ¾╔±ėėĪóĮø(j©®ng)╔╠ĒśĢ│Ą─ą─└ĒĪŻ ķ}╔╠Ą─▀@ĘN─ŽüĒ╬─╗»ę╗ų▒Ą├ĄĮѶĻ¢╚╦├±Ą─šJ(r©©n)═¼ĪŻ╦╬ĮęįüĒŻ¼Ń¶Ļ¢╚╦├±’¢╩▄╦«×─(z©Īi)ų«┐ÓŻ¼ę▓░čų╬╦«ĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]

4Īóäó╩└äū─╣

ĪĪĪĪäó╩└äūŻ¼╠ęį┤┤▐µé(zh©©n)╚╦Ż©Į±▒Ŗ┼dµé(zh©©n)│╠Ą└┤ÕŻ®Ż¼×ķ╚╦╣óų▒¤o╦ĮŻ¼š╠┴x╩Ķžö(c©ói)Ż¼ĮM┐ŚłF(tu©ón)ŠÜŻ¼Š█┴x-Ż¼ŅHĄ├Ól(xi©Īng)ÓÅōĒūo(h©┤)ĪŻį└’wĄ├ų¬▒Ńīæą┼╣─äŅ(l©¼)äó╩└äūŻ¼╣─äŅ(l©¼)╦¹ŠÜ╬õ┐╣ĮĪŻäó╩└äūĄ├ĄĮį└’wĄ─ų¦│ųŻ¼É█ć°¤ßŪķĖ▀ØqĪŻ╦¹āAŲõ╝ęžö(c©ói)Ż¼šą▒°┘I±RŻ¼╚šę╣▓┘ŠÜŻ¼▓óĄ├ĄĮį└’wĄ─┘pūR(sh©¬)Ż¼äó╩└äūĄ─łF(tu©ón)ŠÜ▒╗ŠÄ╚ļĪ░į└╝ę▄ŖĪ▒ĪŻį┌ųņŽ╔µé(zh©©n)øQČ©ąįæ(zh©żn)ę█ųąŻ¼äó╩└äūėHūį╔ŽĻćŻ¼┤“ŲŲĮžŻąg(sh©┤)Ą─Ī░╣šūė±RĪ▒ĪŻĮžŻąg(sh©┤)ć@Ą└Ż║Ī░ūį║Ż╔ŽŲ▒°Ż¼Įįęį┤╦╚Īä┘Ż¼Į±ęčęėŻĪĪ▒Ż¼į└’wį¬Äø-ąą┘pŻ¼╔Ļł¾(b©żo)│»═óŻ¼äó╩└äū╣┘ĘŌ╠½╬ŠĪŻį└’w▒╗0│╝Ūž╦C╦∙║”Ż¼äó╩└äūą─╗ęęŌ└õŻ¼Ėµ└Ž▀ĆÓl(xi©Īng)Ż¼├┐╚šĘ┘ŽŃė┌¢|į└ÅRŻ¼ęį╝─░¦╦╝ĪŻ╦╬ĮB┼d╩«Ų▀─Ļ╬Õį┬Č■╩«Š┼╚šäó╩└äū╩┼╩└Ż¼įßė┌┐h│Ū╬„é╚(c©©)ąĪ╠ęų▐╔ŽĪŻ╦╬Ė▀ū┌×ķ┴╦▒Ēäó╩└äūŠ½ž└Ż¼ļĘĘŌĪ░šµŠ²Ī▒ų«╠¢(h©żo)ĪŻŪÕŪ¼┬Ī╗╩Ą█čž▀\(y©┤n)║ė─Žč▓ų┴╠ęį┤ĻÉ╝ęŪf┬äų¬┤╦╩┬Ż¼ėH╣PīæŽ┬Ż║Ī░┤¾╦╬ļĘĘŌ═©╠ņÅžĄžä󚵊²ų«─╣Ī▒ĪŻĄžĘĮ-Š½▀xŠ▐╩»Ż¼ūŁ┐╠│╔▒«Ż¼┴óė┌─╣Ū░ĪŻ╬─Ė’Ų┌ķgŻ¼▒«▒╗ܦŻ¼¼F(xi©żn)į┌Ą─▒«╩Ūäó╩└äū║¾╚╦│÷┘Yą┬Į©Ą─ĪŻ ĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]

5ĪóѶĻ¢╔·æB(t©żi)╣½ł@

ĪĪĪĪѶĻ¢┐h░┤ššĪ░╔·æB(t©żi)ą═Īół@┴ų╩ĮĪó┐╔│ų└m(x©┤)░l(f©Ī)š╣Ī▒Ą─│Ū╩ą─┐ś╦(bi©Īo)Č©╬╗Ż¼ų°┴”┤“įņęį╦«║═╔Ł┴ų×ķų„Ņ}Ą─╔·æB(t©żi)╩ĮŁh(hu©ón)▒Żą═Łh(hu©ón)│Ū╔Ł┴ų╣½ł@ĪŻ╔·æB(t©żi)╣½ł@╬╗ė┌įō┐hš■Ė«▐k╣½ģ^(q©▒)▒▒é╚(c©©)Ż¼┼c┐hš■Ė«▐k╣½┤¾śŪĖ¶░░╔Į┬ĘŽÓ═¹Ż¼╬„┐┐Ę▒śs┬ĘŻ¼¢|é╚(c©©)║═▒▒é╚(c©©)┼c▒▒═ŌŁh(hu©ón)┬ĘĮė╚└ą╬│╔╗Īą╬öÓ├µĪŻ╣½ł@š╝Ąž404«ĆŻ¼Ųõųą╦«├µ130«ĆŻ¼ŠGĄž├µĘe200ėÓ«ĆŻ¼┐é═Č┘Y╝s2000ėÓ╚fį¬ĪŻ╣½ł@įO(sh©©)ėŗ(j©¼)ų„ę¬ęįĪ░ūį╚╗ą═Īó╔Ł┴ų╩ĮĪ▒×ķų„ī¦(d©Żo)ęŌŽ“Ż¼ęįĖ▀┤¾å╠─ŠĪóÓl(xi©Īng)═┴śõĘNĪó╣┼śõ├¹─Šū„×ķ╔Ł┴ųرĄž╣½ł@Ą─ų▓╬’┐“╝▄Ż¼┼õęįł@┬ĘĪóĮ©ų■ąĪŲĘĪóą▌ķeū∙ę╬×ķ³c(di©Żn)ŠYŻ¼Į©│╔ę╗éĆ(g©©)ęįų▓╬’įņŠ░×ķų„Ą─Ż¼ęįł@┬ĘĪóąĪŲĘ×ķ║µ═ąĄ─ūį╚╗┐šķgŻ¼│õĘų¾w¼F(xi©żn)ęį╚╦×ķ▒ŠĄ─Š░ė^┼cą▌ķeŽÓĮY(ji©”)║ŽĄ─╔·æB(t©żi)└Ē─ŅĪŻ─┐Ū░Ż¼╚╦╣ż║■¾wĪó7ū∙ņ¢ą╬Š░ė^ś“Īó4ū∙ė^╦«ŲĮ┼_(t©ói)Īó±g░ČŲ÷ų■ĪóŠ░ė^┤¾Ą└Īóė╬┬ĘĪóŠ░ė^ŠG╗»╣żū„ęč╚½▓┐═Ļ│╔Ż¼▓óš²╩Įī”(du©¼)═Ōķ_Ę┼Ż¼╣®╩ą├±ė╬═µĪóą▌ķeĪŻĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]

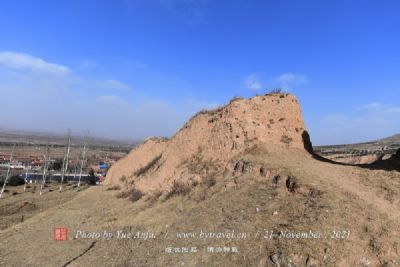

6Īó┴Ķ│Ū▀zųĘ

ĪĪĪĪ┴Ķ│Ū8╣½└’Ą─╩Ę╝»1╣½└’ĪŻ▀zųĘ¢|╬„ķL╝s500├ūŻ¼─Ž▒▒ķL╝s300├ūŻ¼├µĘeį┌15╚fŲĮĘĮ├ūęį╔ŽĪŻ1962─Ļė╔─ŽŠ®▓®╬’į║ę³¤©š┬Ą╚į┌╠’ę░┐╝╣┼š{(di©żo)▓ķĢr(sh©¬)░l(f©Ī)¼F(xi©żn)Ż¼2011─Ļ▒╗┴ą╚ļĄ┌Ų▀┼·╩Ī╝ē(j©¬)╬─╬’▒Żūo(h©┤)å╬╬╗├¹å╬ĪŻ2017─Ļ4į┬Ę▌ķ_╩╝Ż¼─ŽŠ®▓®╬’į║┬ō(li©ón)║Ž╦▐▀w╩ą▓®╬’^ĪóѶĻ¢┐h▓®╬’^ī”(du©¼)įō▀zųĘ▀M(j©¼n)ąą┐▒╠Į░l(f©Ī)Š“Ż¼ų┴9į┬ĄūĮY(ji©”)╩°Ż¼ÜvĢr(sh©¬)╬ÕéĆ(g©©)ČÓį┬ĪŻ░l(f©Ī)Š“├µĘe1700ČÓŲĮĘĮ├ūŻ¼░l(f©Ī)¼F(xi©żn)╣┼│Ūē”║═│Ūā╚(n©©i)═▀Ų¼ČčĘeŻ¼│÷═┴░Õ═▀Īó═▓═▀Īó═▀«ö(d©Īng)Īó╗©╝y┤uĪó╠š╣▐Īó┤╔═ļĄ╚Ų„╬’ś╦(bi©Īo)▒Š║═┤¾┴┐╠š═▀Ų¼Ż¼│§▓Į┼ąöÓ×ķŠÓĮ±2000ČÓ─ĻØh┤·ųT║Ņć°Ń¶╦«ć°Ą─Č╝ęž┴Ķ│Ū╣┼▀zųĘŻ¼×ķ蹊┐┴Ķ│Ū╣┼│Ū▓╝ŠųĪó│Ūē”śŗ(g©░u)įņĪóØh┤·ųT║Ņć°╬─╗»╠ß╣®┴╦īÜ┘FĄ─īŹ(sh©¬)╬’┘Y┴ŽĪŻĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]

7Īó╚²Ūf─╣╚║

ĪĪĪĪ╚²ŪfØh─╣╚║╩Ū╣┼Ѷ╦«ć°Ą─ųžę¬▀zųĘŻ¼Ęų▓╝ė┌¢|╬„2500├ūŻ¼─Ž▒▒7500├ūĄ─ĘČć·ā╚(n©©i)Ż¼ėŗ(j©¼)40ėÓū∙ĪŻ╣┼─╣ū°┬õėąą“Ż¼▓ó╠Ä─Ž▒▒═¼ę╗▌SŠĆŻ¼Š▀ėąę╗Č©Ą─ęÄ(gu©®)┬╔ąįĪŻŲõęÄ(gu©®)─Ż▓╗ę╗Ż¼Ė▀Ą═ŲĘ³Ż¼ÕįÕŲ▀BŠdĪŻŠÓѶ╦«ć°═§┴Ļ─╣ģ^(q©▒)─ŽČ╦5000├ū×ķØh┤·│ŪųĘĪ¬Ī¬┴Ķ│Ū▀zųĘĪŻ├±ć°╩«╚²─ĻŻ©1924─ĻŻ®ŠÄīæĄ─ĪČѶĻ¢┐hųŠĪĘī”(du©¼)▀@└’Ą─ėø▌d╩ŪŻ¼Ī░│ŪĘĮ└’įSŻ¼┼fėąĖ▀ĖĘ┐╔▒µĪ▒Ż¼│ŪųĘĪ░═┴ā╚(n©©i)ČÓ┤u╩»łA═▀ĪóĮ▒╠╔½Ż¼╚╦šõ▓žų«Ī▒Ż¼2002─Ļ11į┬Ż¼─ŽŠ®▓®╬’^┐╝╣┼ĻĀ(du©¼)ī”(du©¼)╚²ŪfÓl(xi©Īng)ĻÉČš▀M(j©¼n)ąą┐╝╣┼░l(f©Ī)Š“Ż¼ĄĮ─┐Ū░×ķų╣Ż¼ęč│÷═┴600ČÓ╝■╬─╝■Ż¼ėąė±Ų„ĪóŲßŲ„ĪóĮŲ„Īó╠šŲ„Īó─Š┘ĖĄ╚Ą╚Ż¼į┌═Ō▓žśĪįŁ─Š╔ŽĄ─Ī░Ѷ╦«═§┌ŻĪ▒╦─éĆ(g©©)ūų│§▓ĮöÓČ©┤¾ŪÓČšØh─╣×ķ═§─╣ĪŻŃ¶Ļ¢Øh─╣ČÓŻ¼ė╚Ųõ╚²ŪfØh─╣│╔╚║Ż¼é„šfėąĪ░Ų▀Ų▀╦─╩«Š┼ČšĪ▒Ż¼▓ķīŹ(sh©¬)×ķ47╠ÄĪŻĘų▓╝į┌ŽśõĪó╚²└ŅĪóĘ“ÅRĄ╚┤ÕŻ¼─Ž▒▒ķL╩«?d©Īng)?sh©┤)└’Ż¼¢|├µīÆ┴∙Ų▀└’Ż¼╦³éā│╔5ĮMĘų▓╝Ż¼Š∙ęį┤¾─╣×ķųąą─Ż¼┤¾─╣Ą─š╝Ąž├µĘeį┌5000ŲĮĘĮ├ūęį╔ŽŻ¼╔Ž╩└╝o(j©¼)┴∙╩«─Ļ┤·Ż¼╠’ę░┐╝╣┼š{(di©żo)▓ķŻ¼│§▓ĮšJ(r©©n)×ķ▀@ą®Øh─╣╚║┤¾─╣æ¬(y©®ng)×ķѶ╦«ć°═§ĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]